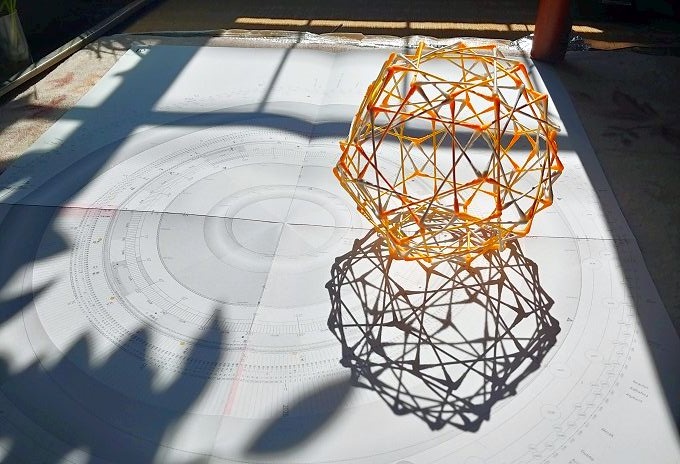

■1■地球暦の上に綿棒多面体で作った1辺が1/φ2(≒0.382)の切頂12面体を乗せて転がしてみたら、何か水星軌道と火星軌道の間の距離に挟まって見えた。そこで面倒だけれどちょっと計算してみた。火星と水星の平均公転半径の差は227920000−57910000=170010000(km)で、この1兆分の1は17.001cmだ。

■3■アルキメデス立体の外接球半径の公式や、綿棒の3インチ=7.62cmとその1/φ2である約2.91081cm、軌道が大きくずれる火星(近日点1.381au、遠日点1.666au)と水星(同0.307au、、及び0.467au)の平均公転半径の差、地球暦の実寸の縮尺比1:1000000000000などで大変な計算を、非理系なのによくやった。

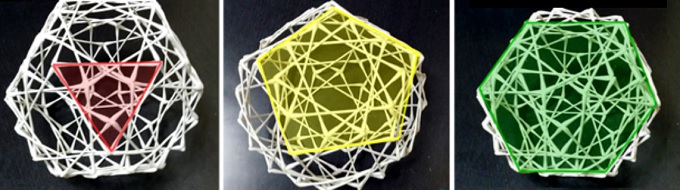

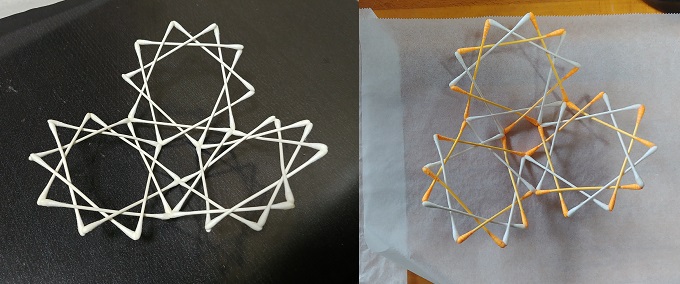

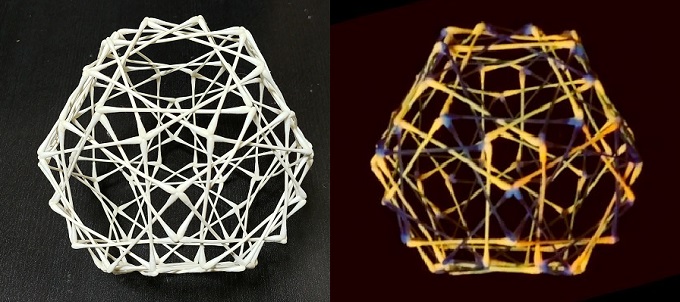

■5■そう考えたら寝直せなくなった。だからダメなんだって、枕元に綿棒多面体置いちゃあ。白一色のベビー綿棒120本からなるこの立体は、シンプルに2つ飛ばしの10芒星を12面作って、それらを正12面体のように組み合わせて作った形状だから、その内部に正多角形が見えること自体、思ってもいなかった。

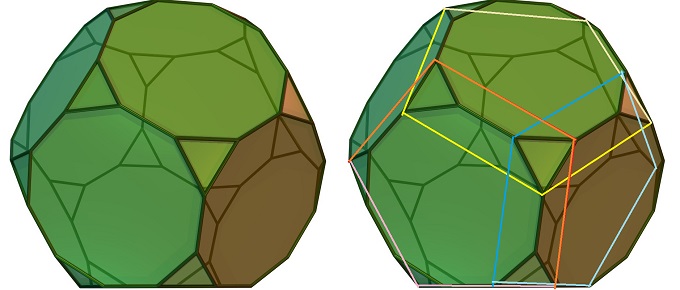

■7■誰も説明してくれていないし、説明する言葉が殆どない。数式と計算で表現も非理系でできない。1辺1の正3角形はそれぞれ1辺1/φ2の正3角形のすぐ外側にあるので、全部で20個あることになる。そして1辺1の正5角形は、切頂12面体の1辺が1/φ2の正10面体各面の下にあるので12個であろう。

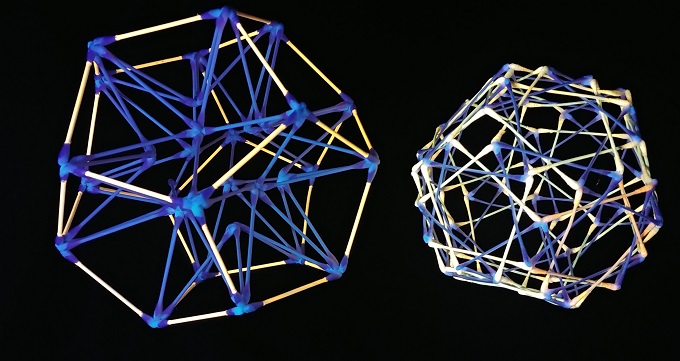

■9■構造がもっと見て解り易いように、非蛍光部分を全て黒色にしたやつか、白日光の中で見分けにくいオレンジと白でなく、非蛍光色でいいから赤と無着色の白のやつをもう1個作るとか、ちょっともう気力体力的に無理だわ。次は正3角形の配置パターンと正6角形の配置パターンについて解析するかな。

20250605 Thursday |