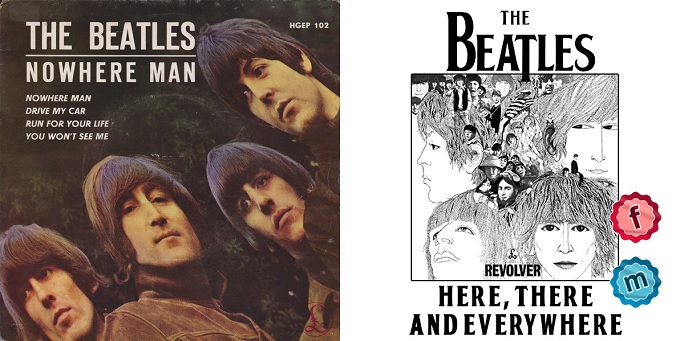

■1■「Here,there and

everywhere」言うまでもなくポール・マッカートニーによって書かれたラヴ・バラードのタイトルだ。1966年8月5日にリリースされた、ピートルズのアルバム『リボルバー』に収録されたわずか2分25秒の楽曲で、華麗な和声進行や自在な調性移動も有する緻密な構造の秀逸な曲である。

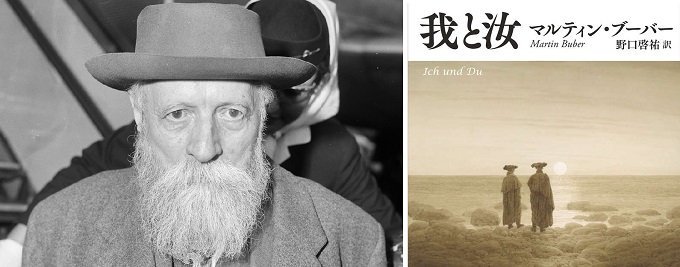

■3■自己他者問題と言うものがある。自己と他者を区別し認識し理解することに関する根本的な問題の1つで、心理学や社会学も関わるが主に哲学的な問題として扱われる。ここに根源的な問題として「我−汝」と「我−それ」を提示したマルティン・ブーバー(1878〜1965)というユダヤ教宗教哲学者がいる。

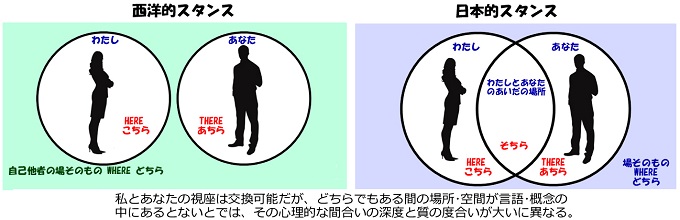

■5■この「我−汝」と「我−それ」が欧米の強固な2人称と3人称の世界、そして自我独立の気概の強い強固な1人称を構成する重要な背景となっているとも言えよう。私たちはこれらを否定することなく内包しつつはみ出し、超えて行く道筋を日本人が住まわう日本語空間の中に再発見して行く必要があるのだ。

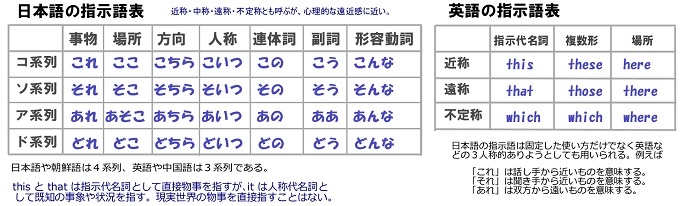

■7■文法的に言えば、英語や中国語では近称・遠称・不定称の3つだが、日本語や朝鮮語では近称・中称・遠称・不定称の4つになる。<Here,there,where>に対して<ここ、そこ、あそこ、どこ>だが、この「こそあど言葉」における「ここ」と「あそこ」の間の、どちらでもないかどちらでもある「そこ」が言語的にない。

20250604 Thursday |