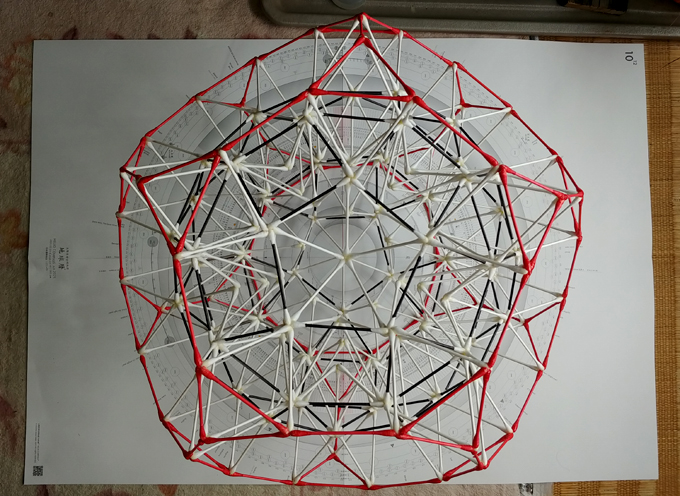

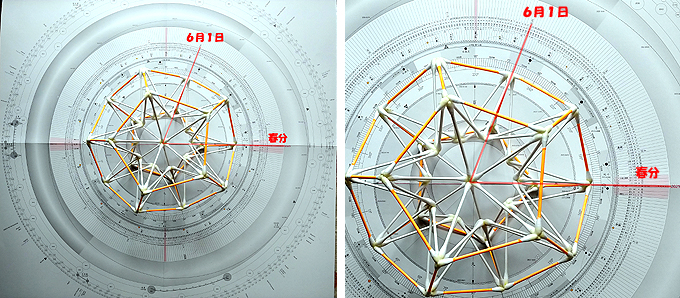

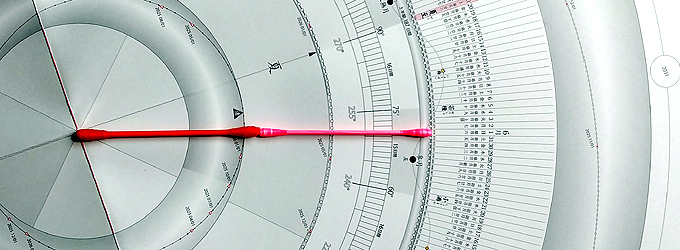

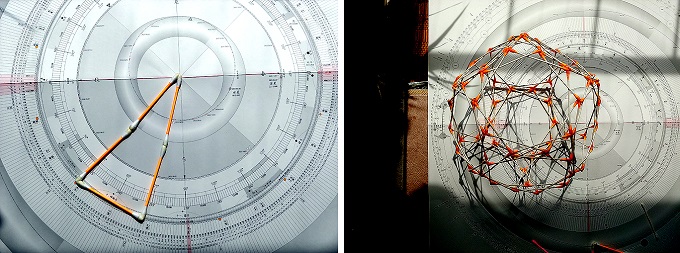

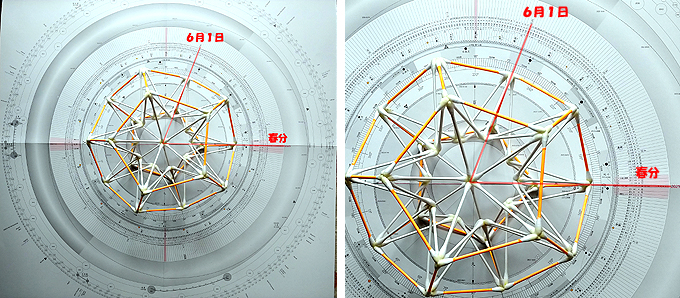

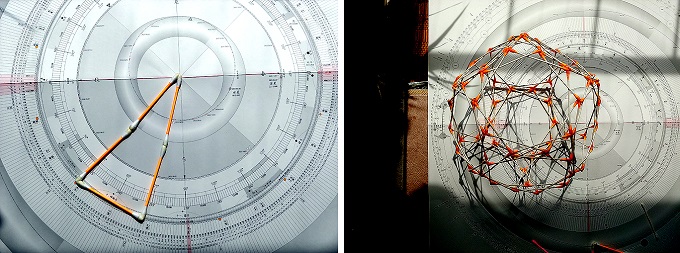

■1■朝、目が覚めて床を見ると、広げてあった地球暦の上に最近作った綿棒多面体の切頂12面体が転がり落ちていた。元の位置に戻そうとしたら、その多面体がちょうど地球暦の真ん中にあって、春分を示す線と頂角が重なっていた。そして真上から見ると、正5角形の隣の頂角が今日6月1日を示していた。

■2■どういう意味かと言うと、地球暦のスタートでもある春分(今年は3月20日)から今日6月1日までに、地球が軌道上を72度分動いたということだ。分かり易いように正12面体でも示したが、数えてみたら6月1は春分から73日目だった。角度で言えば360度/5=72度、日数なら365日/5=73日ということ。

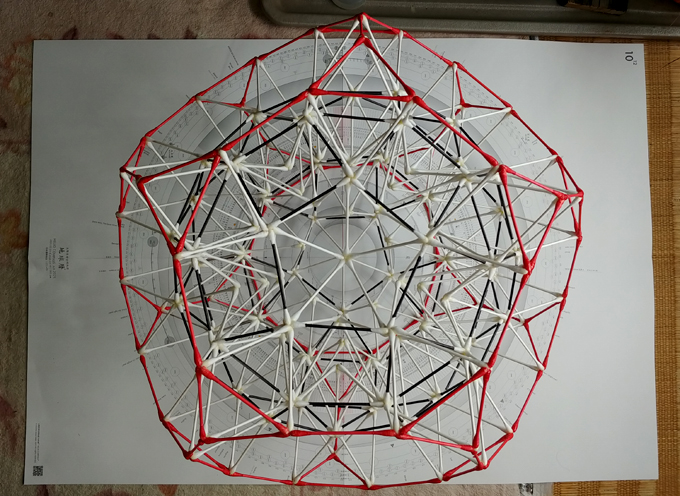

■3■この切頂12面体は外接球が地球暦の内惑星最大である火星軌道とほぼ重なっている。画像ではカメラが近いのではみ出して見えるけれど、もっと上から見ると重なっていることが分かる。また綿棒は3インチサイズ(会社によって微妙な差異はある)だが、中心から2本を繋げるとほぼ地球軌道に重なる。

■4■多分誰も言わないけれど、実は地球暦と綿棒多面体は相性がいい。例えば綿棒2本は約15cm、地球の平均軌道半径は約1億5千万km、地球暦の縮尺は1兆分の1だからほぼドンピシャ。正確には152.4mmと1.49597870700×1011mだが、綿棒同士をペーセメなどで繋げる時、少し凹むので誤差の内と言える。

■5■プラトン立体の面は正3角形・正方形・正5角形であり、プラトン立体はさらに正6角形・正8角形・正10角形も含まれるので、平面的なところで120度・90度・72度30度・45度・36度が見て取れるし、結節点同士を繋ぐ立体的な斜線の平面投影された角度はさらに豊かな分割が、様々な対称性と共に見て取れよう。

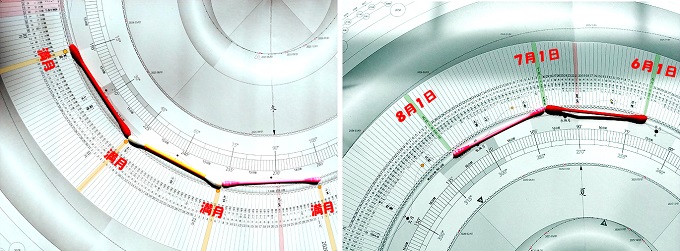

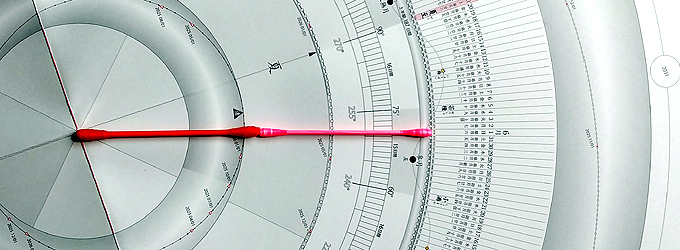

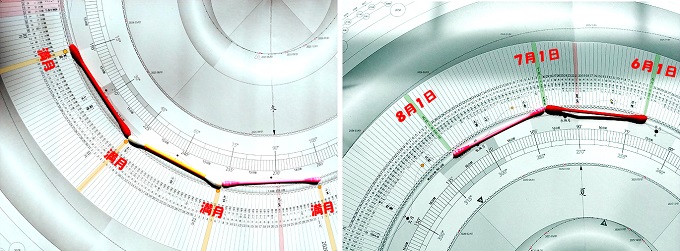

■6■戯れに地球暦の地球軌道上にある満月と満月の間に綿棒1本を入れてみる。あれ、同じ距離じゃね?2本3本と入れてみる。何かぴったりだ。これはこれで地球暦上にぐるりと乗せて見ると、当然ながら太陰暦は地球のグレゴリオ暦その他の365日ではなく、354日だから閉じない。去年と来年に連結する。

■7■ではグレゴリオ暦の各月ならどうだろう。そもそも綿棒1本を厳密に重ねるわけでなく、ひと月の日数も均一ではないので、これはこれで地球の1年分の軌道を12分割できる。こちらは太陽暦に相当し、1年は月齢と違い閉じている。1天文単位は2本なので、辺長比1:2の2等辺3角形をそこに見る。

■8■1辺が1/φと思い込んでいた切頂12面体を乗せて見たら、これはこれで太陽−火星軌道までに重なっていた。ちょっと今日は鬼の傀儡で風邪引いてしんどいし、1/φ2の切頂12面体の内部構造を再考しつつ制作もするので、これ以上は後日に回したい。興味のある人は綿棒多面体を転がしてみてください。

20250602

Monday

|