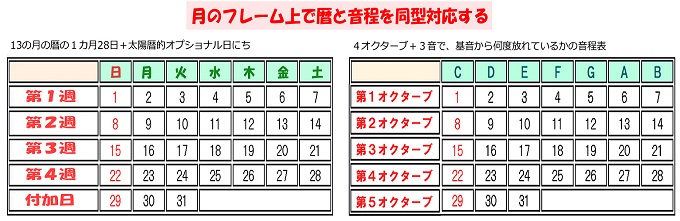

■1■「13の月の暦」は1年365日を<4週間(28日)×13か月+1日>として捉える暦だ。これに3日を足して31のフレームにした構造を『月のテンプレート』と呼んでいる。小の月の30日、太陰暦の29日、及び13の月の28日を内包したこの構造枠の中に、我々が世界を見る基準としている様々な構造を入れてみよう。

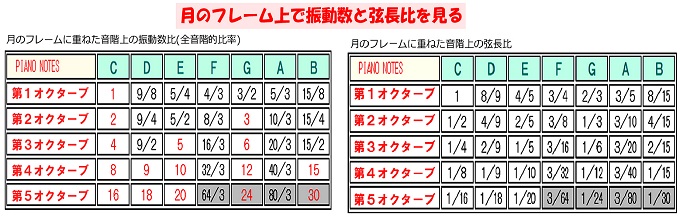

■3■例えば左上の基音Cを1とすると、それに対する3オクターブ上のAの音高比(振動数比)は40/3となっている。この1:40/3=3:40の比は月の自転・公転周期27.3日と地球の1年52週(7×52=)364日の比に対応している。あるいは正4面体の重要角である19.5度とマヤのツォルキン260に重ねられる。

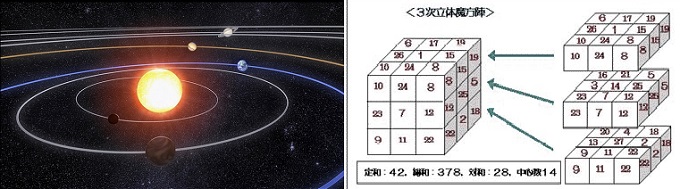

■5■他のそれぞれの比もまた様々なものに対応しているのだが、ここではこの基音Cと3オクターブ上のAの位置関係を元の暦で見ると初日と27日目であり、音高比で見ると基音と27度上音の関係でもある。27という数は3の3乗なので、3次元では3×3×3の最小の立体魔方陣(中心数は常に14)が作れる。

■7■ちなみにこの基音Cに360を入れると第5オクターブ最後のBは12になるが、基音Cに390を入れると35度上音の位置には13が入る。なお27度上音の位置には29.25が入る。敢えてここを29.5を入れるために基音に393.33にしなくても、月の自・公転だけでなく朔望周期とも関係がありそうなのがイメージできる。

■9■人間の知覚認識は視覚・聴覚に限らず味覚・嗅覚・触覚、さらにいえば色覚や温感や圧感、重さや明るさや速さや時間感覚もまた対数的処理をしているので、整数同士の関係も等差だけでなく等比として見る発想もあって然るべきだろう。自然界を見るのでなく、自然界を見る人間の見方・捉え方も見るのだ。 20250403 Thursday |