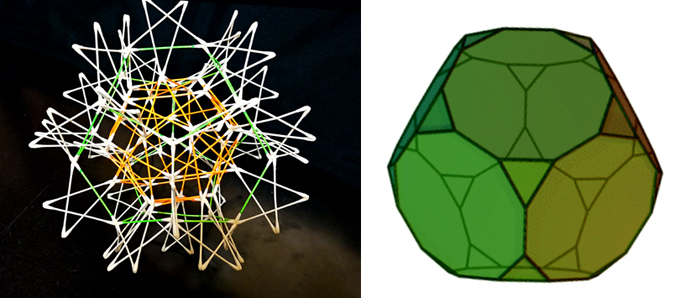

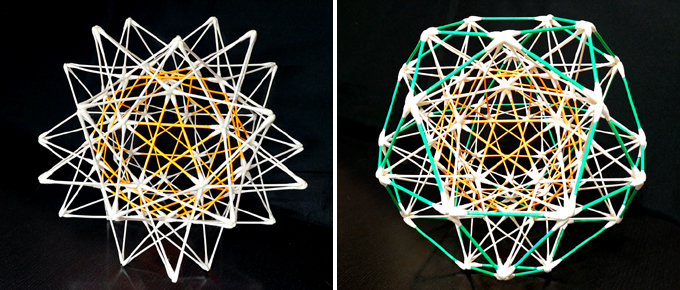

■1■5芒星12個の各頂点にそれぞれ3つの5芒星を接続させると5芒星12面体となり、2つずつ接続させると5芒星20-12面体となった。そこで前回は5芒星20-12面体の60個ある頂点全てに3つの5芒星を接続させてみた。では5芒星20-12面体の60個ある頂点全てに2つの5芒星を接続させたらどうなるだろう。

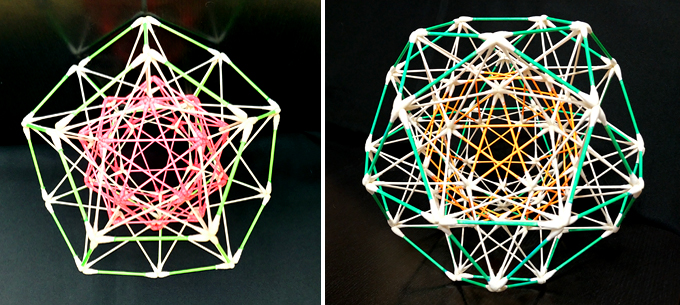

■3■しかしその切頂12面体を安定させるために様々な綿棒の接続の仕方を探したが、新しい安定方法が見出せなかった。さてどうしたものかと眺めていると、5芒星20-12面体のそれぞれの5芒星の各辺は、隣の5芒星の1辺と平行になっており、結果として黄金矩形(辺長比1/φ:1)が沢山あると分かった。

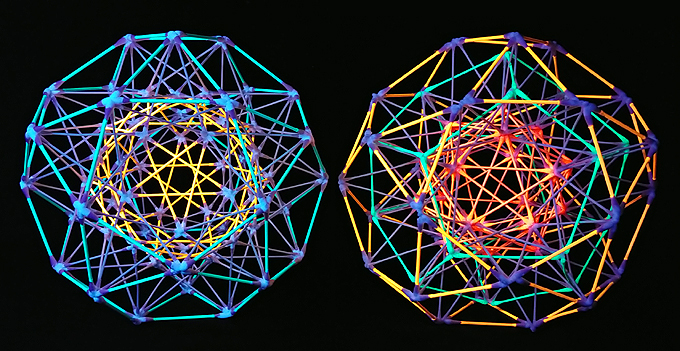

■5■5芒星12面体の20の頂点上に1辺1単位の正4面体を20個立てると、その頂点は1辺1の正12面体を形成する。また5芒星20-12面体に底辺が黄金矩形の4角錐を30個の立てると、その頂点が1辺1単位の20-12面体を形成する。この2つのプロセスは黄金比を介した拡張として見れば同型として捉えられる。

■7■なお先に見た通り5芒星20-12面体の各頂点に5芒星を3つ集めることでも1辺1の正12面体と20-12面体ができた。この20-12面体と5芒星20-12面体にある黄金矩形を底辺とした4角錐を30個立ち上げた時の頂点からできる1辺1単位の20-12面体とは、思考のアプローチは異なるが同じ大きさのものにある。 20250312 Wednesday |