#217 ヴィトゲンシュタインの色のさらに先

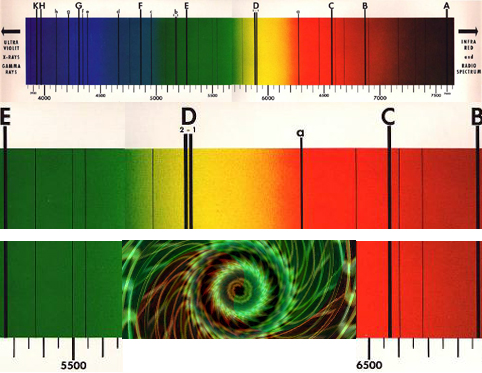

■1■色覚障害がある者は別として、哲学者は色と光についてもっと語るべきだ。ヴィトゲンシュタインはゲーテの『色彩について』から影響を受けて、死の直前に色についての考察を深めている。「色には類似と対立がある。これは論理学である。」(Ⅲ-46)「ここには一種の色の数学がある。」(Ⅲ-3)

■2■「…中間色という概念を知っている人に対して、赤っぽい緑を私たちに見せてくれといま言ってみる。彼はその時この命令を全く理解せず、例えば正4角形、正5角形にしたがって、正1角形を示してくれと言われた時のような反応を示すかもしれない。…」(Ⅰ-10)ナイスだよ、ヴィトゲンシュタイン。(20111121)

■3■私たちはヴィトゲンシュタインの言語ゲームの論理に従う必要はないし、日常言語による言語ゲームを絶対的基準に生きる必要もない。慎重に内外の独善独断の波を乗り越えつつ、言葉に新しい意味を添えて用いる者同士では、全く新しいことを学びつつ生きることができる。使われるのではなく使うのだ。

■4■「赤っぽい緑」というものは有り得ないという大前提。それも色褪せ始めている。私たちの網膜上の盲点は通常、周囲の情報を元に「書き込み」が成されている。赤と緑に半分ずつ塗り分けられた棒の境界を、精密な装置を用いて網膜上に安定させるという実験がなされた。まず境界は盲点のように消えて行く。

■5■次にそこに書き込みがなされる。被験者たちの3種の報告。先ずは赤と緑の小さな粒の集まりに見えたというもの。次に緑の上に赤い縞が浮かんでいるようだとの報告。そして3番目は「何か見たこともないものが見え、その領域が赤っぽい緑に溶け込んでいくようだ」との報告。青と黄でも同様だった。

■6■これはオカルト実験ではなく、厳密な科学的実験とその報告である。脳内での書き込みが反対色過程に対して優位に立ったと解釈されているが、この結果は科学的知識において否定されるものではないし、常識人が既得の知識を根拠にありえないと拒絶することができない「未知」がそこにはまだある。

■7■もちろんこの科学的実験結果だけを既存の色彩体験を超え行くための根拠とすると、今度は科学至上主義的独断論に陥ってしまう。日常色覚を肯定した上で、それを拡大しゆく姿勢こそが大切なのだ。色は「見える」だけでなく「見る」ことができ、さらに「見ること自体を見る」ことすらもできるのだ。 (20111123)

2011.11.23

Wednesday

|