#128 1人称、2人称、3人称、そして4人称

■英語などを学び始めると、その最初期に先ず1人称・2人称・3人称を教わる。1次元、2次元、3次元、4次元…の連想から、4人称というものはないのだろうかと考えることは、そう不自然なことではない。1人称は話し手、2人称は聞き手を指す。そして3人称は「人称」(※1)と言いつつ人間だけではなく物をも指す。そして4人称は人でも物でないものをも指す。え…何の事を言っているのだろう?

(※1)英語ではfirst-person, second-person,

third-personだ。

■まず最初に明確にしておかねばならないが、日本語には文法カテゴリーとしての「人称」はない。日本語は英語などの人称構造とは、質的にも機能的にも大きな差異がある。1人称・2人称・3人称と呼ぶより、むしろ「自称詞」「対象詞」「他称詞」と呼んだ方が日本語に即している。日本語では主語がない文章も間違いではない。明確な主語がない無人称文が日本語では普通にある。0人称とすら言わない。

■実際にただ省略されているだけでなく、記述はあるが記述主体者は明確でないままでも良いことがある。これは決して日本語の欠陥ではない。むしろ有利な点でもある。江戸時代までの日本人は3人称を知らなかった。日本人が人称問題と出会ったのは明治20年前後である。いわゆる「言文一致」という運動のさ中にであった。もっとも純粋な言語学や文学の運動と連動した国策的な改革の意義も大きかった。

■さて4人称の話に戻ろう。インド・ヨーロッパ語族などの人称が1人称・2人称・3人称をベースにしていることは間違いない。しかし世界には通常の感覚からは奇妙に感じられる言語も存在する。つまり1,2,3と表現する3種類のどれとも文法的に異なる人称の領域を持つ言語が存在していて、それを便宜的に4人称と呼ぶことがあるのだ。また芸術活動とその周辺にも4人称を想定することもできる。

■ボリビアとペルーの公用語の1つに、約200万人のアイマラ族が使用しているアイマラ語というものがある。その人称体系には「4人称複数形」という聞き手を含んだわれわれがある。それは聞き手を含んだ「大勢の」われわれという形で、聞き手を含んだ少数のわれわれと明確に区別されている。先住民のアイデンティティーが密接に結びついているこの言語も、スペイン語により絶滅危惧種となっている。

■アメリカ先住民の言語の中でも話者が多いオジブウェー語は、北米大陸の五大湖以西の平原に住むオジブワ族によって話されている言語である。人称は生物・非生物、単数・複数、1人称、2人称の他に、3人称自体にも第1と第2があり、全部で14もの形がある。ここでは混乱を避けるために1人称に身近な人が第1の3人称(近接)で呼ばれ、1人称から遠い人(疎遠形)が4人称として扱われている。

■アイヌ語でもまた、通常の1人称・2人称・3人称のどれとも文法的に異なるところのもの、つまり一人称複数包括形、もしくは不特定の一般の人に関する表現のことなどを4人称と呼ぶことがあるという。インド文学の中にも特殊な人称があるらしい。そこには我々の他に時空を超えた先祖たちまで含まれているのだ。実にトランスパーソナル的で、チャネリング的で、共感覚的で、4次元的なのである。

■クールジャパンの評価も高いアニメ『攻殻機動隊』では、人間の意識が電脳世界と不可分に結びつき、もはや単純に分離できない領域が描かれている。陰謀論とか人為的操作とは異なった、電脳世界そのものの意思のようなものも垣間見ることができる。社会が物語に追いつきつつある現在、これまでの言語体系では描写し切れない別位相の未知なる主体という暗喩を、いかに捉え語り行くべきであろうか。

■今世紀に入ってからのfMRIを用いた脳生理学の加速度的な発達によって、自覚している現在の自分という意識の他に、自覚されていない多数の部位の活動として科学的観察が可能になった、一概に無意識という言葉で括りきれない領域の存在。そしてそれとの共感覚的な在りようとも言える交信・交流の可能性。この意識側から見た外世界を内世界と結び付ける領域を、4人称と捉え呼ぶことも可能である。

■オーストリア出身のユダヤ教宗教哲学者で会学研究者のマルティン・ブーバー(1878〜1965)はこう言っている。「世界は人間のとる2つの態度によって2つとなる。人間の態度は人間が語る根源語の2重性に基づいて、2つとなる」。この2つの根源語が「我−汝」と「我−それ」である。これが強固な2人称と3人称の世界を構成するともいえる。そして欧米人種の自我独立の気概の強い強固な1人称。

■日本語の1人称と2人称の元は、大和言葉の「わ」と「な」にある。50音図の最初の行と最後の行の第1段の音だ。基本は「我」と「汝」だが、日本語の1人称と2人称は、この他にも他の言語とは比較にならないほど多数の呼び方がある。俺、僕、ワシ、おいら、拙者…、君、お前、あなた、貴様…。それどころか日本語では「自分」「われ」「手前」など、1人称が2人称に転用される事すらも少なくはない。

■1人称と2人称でそれ以外のものを全て3人称で括るという文法で3人称でも括り切れないものを表現しようとするので、3人称を第1と第2などに分割せざるを得ないのである。言語はそもそも文法から形成されゆくものではないが、あえてそこに逆側から論理の生成を見ることは可能であろう。ここにも1,2,3,4の値はありうる。4人称の世界には死者たちや未生の者も入る余裕があるのである。

■3人称をはみ出す未来も含む4人称と、1〜3人称のみの論理によって排除抹殺された過去の0人称も含め、0−<1−2−3>−4の構造に収めたより大きな1人称と2人称として、究極の自己他者問題は語らねばなるまい。4値論理的なメタローグの文法である。死者もしくは他者は4人称で語る。メタローグという概念はG.ベイトソンの造語だが、今では多様な意味を付加されて人口に膾炙されている。

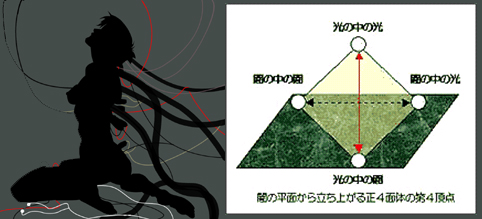

■この人称問題とは語る対象ではなく話者と語り口そのものの場の次元である。空間の中では時間は0としか捉えられないのだから、時空連続体としての4次元ではなく、空間4次元というものを明確に構築(認識)する必要があるのだ。数学的に表現するならば、実数である「生者・自己」のいる1,2,3人称に対して、虚数としての「死者・未自己」とも通底しうる複素空間領域を4人称に対置できよう。

■むしろこの0−<1−2−3>−4の構造は小説や映画やマンガなどの創作世界において作中世界を<1−2−3>で現すとしたら、「作者」と「読者」を0と4に対応させて捉える方が分かりやすいかもしれない。0と4の通底がなければ<1−2−3>はそもそも成立しない。このコンテクストでは、<1−2−3>に重ねた0と4すなわち作者と読者の対話がメタローグ的に成立する場なのである。

■自然数がそれ以前の数を内包しているように、4人称は1,2,3人称と別個の存在形態なのではなく、それらを内包しつつ、さらにそれらに属さない「他者」をも含んでいる。この場合の他者とは、1,2,3人称に収まらない死者・神々・トランスパーソナルな領域・時間枠を超えた過去人及び未来人・霊的存在など、別個な解釈と呼称で表されている、別個ではない「もの・こと」たちのことである。

■生きているとも死んでいるとも分からない先祖たちの集合が、自分たちの1人称に重なって現在形で語っているというローカルな把握の仕方は、内部構造を持つ無意識と意識との動的界面を表しうる人称的位置であるということだ。その意味では1人称と2人称の厳密な分離から外れている日本語は、ある種その3人称的な言語の括りからも放たれているので、進化もしくは変容の可能性がないわけではない。

■世界各地の言語世界や実社会の様ジャンルに4人称に相当する概念が、それぞれ無交流なままのローカル状態であり、未だ現代人の共通認識としては確定していない。しかし4人称は世界の果てまで踏破して探した果てに巡り会えるのではない。脳科学の最先端では、前頭葉より早く客観的評価を下す部位があることが知られている。4人称は常に自らの一番近くにずっと可能性のまま在り続けているのだ。

………………………………………………………………………………………………

■"In Lak'ech " (インラケッチ)とは、マヤ先住民族の挨拶の言葉である。伝統的なマヤの翻訳による意味は"I

am you, and You are me."

「私はあなた、あなたは私」だが、ホゼ・アグエイアスが紹介した"I

am another yourself."「私はもう一人のあなた自身です」という現代的な訳の方が有名である。この挨拶の言葉はあらゆる生物のみならず、森羅万象に対しても有効であるとフンバツ・メンは語る。

■この挨拶には自己他者問題として見ても、「他者は自己の鏡」などという類の、自己中心にして他者へ向かうベクトルに乗せてその等価平等性を語るのではなく、むしろ他者側から自己に向かう逆ベクトルを受け止めたところで、相手の自分の上における2重性で等価性を謳っている。そして受動と能動が重畳する深さを持つこの言葉を双方から掛け合うところでは、すでに双方の2重性が交差するのである。

2011.07.14

Thursday

|