#117 イン・ラケチのさらに向こう側遥かに

■他者は全て1つであると数えることができる。もちろん1つと数えるためには既に他の数を多数知っていてのことだが。他者の行いや存在が有難くこの身が感謝に溢れることもあるが、逆に一挙手一投足からその発想1つ取っても不快で逃げ出したくなることもある。同一人物においてでもである。

■その者の気質や性質だからと諦めず、根気強くその不快部分を説明したり、客観的・世間的には宜しくないのではと告げても、客観は存在しないとか世間はこの際関係ないなどと言われれば、もはや諦めて受容するしかないのだろうか。いやまだ自分の発想や世界観の方を変えるという道がある。

■人間関係は双対だから、他者にとっては私自身の自然な行動や言動も、私の感受するのとはまた別のパターンで不快な思いをさせているだろう。まず片方がその場にいなければ、その場は人間関係における快も不快も生じさせない。他者と共に在る時、他者への不快感の半分は自分で創出に関与している。

■他者は万能ではないし聖人でもない。それは他者のせいではなく、また近しい者たちや環境のせいでもない。近しい者もそのまた近しい者たちの影響によってなっており、部分環境もまたさらなる環境からなっている。時間的に見れば様々なものたちが絡み合って不可分の一体に見えてくる。

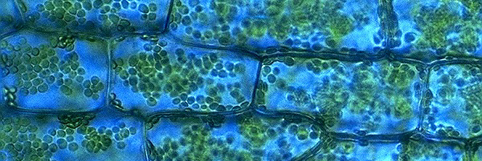

■眼前の他者も全てのものやことと繋がっている。他者は全てのものごとという大海の1つの波頭と捉えることができる。もちろん自分自身もだ。1つの波頭に1つの自己もしくは自我が生ずる可能性を秘めつつ、インドラの網の珠や、モナドのように捉えるとしても、そこには一対全の対性がある。

■1も全ても論理定義からはみ出したいわゆる「ものの数ではない」ものだが、ある確定した視座からは他者は全てを内包している、もしくは全てと分かちがたくそこに存在としていると捉えられる。自分すらも含む全ての1つの形としてである。そこには快や不快、自己他者意識を生じる自由があるのだ。

■他者はさほどの問題としていなかったとしても、自分自身が自身を許し難い怠惰・不実・邪心・無知・無慈悲・人非人であると自覚自認して、逃げ場のない苦悩と失速感に捕われることはある。しかしそれを認めた上で全て許容し、さらに慈愛の中に在るとすら自覚させてくれる存在が自らの内にもある。

■自らの内なる他者であり、他者の内にある未だまた私として自覚できていない未私なる「私」だ。論理的に明確に証明を試みるつもりはない。私は哲学者ではないし、他者を論理的に納得させる心積りも才覚もないからだ。ただ「未私」を想定できることはこの上もない幸運であり幸福である。

■それは単なる記憶としてはさほど意味がない。それと常に実際に繋がっているという自覚と実感がなければ、観念や教義の形骸に過ぎない。それは真の智ではない。この意識野に立って初めて、自己他者問題の一歩をさらに先に踏み出すことができるのだ。イン・ラケチのさらにその向こう側の未踏領域。

■古代のさらに向こう側にあるものの残響。もしくは未来に鳴り響くであろう未だ音になっていない壮大な交響曲。日々刻々の私の意識はそれらの頼りない共鳴音叉の振動にも思える。そして眼前の世界はその響きを自己内フーリエ変換によって再構築されたもののようだ。その外で真に動くということ。

■真の数を数え始めるということ。その場で少しでも目を覚ますということ。歪みなくそれを知るには、先ず眼前の世界をこの上もなく愛することが不可欠となる。自己と他者の不均衡に見える対称性とその超構造。未私と私の信頼と恩寵。閉塞した目の前の世界を凝視すること。それは果てしなく美しい。

2011.07.03

Sunday

|