■1■「言う者は知らず、知る者は言わず。」有名な『老子道徳経』第56章の冒頭部分である。老子は中国の春秋戦国時代の哲学者だが、その履歴は不明な部分が多い。反権威主義的な業績を残したと伝えられ、函谷関で関守に教えを乞われて『老子道徳経』上下二巻を書き上げたが、それ以降の消息は不明だ。

■2■「知者不言、言者不知。塞其兌、閉其門、挫其鋭、解其紛、和其光、同其塵。是謂玄同。故不可得而親、不可得而疏。不可得而利、不可得而害。不可得而貴、不可得而賤。故爲天下貴。」この全66文字からなる第56章は、道を知る者の姿を述べている。この本質を文頭の8文字に集約して理解もできよう。

書き下し文

知る者は言わず、言う者は知らず。その兌(あな)を塞ぎて、その門を閉し、その鋭を挫いて、その紛を解き、その光を和げて、その塵に同じくす。これを玄同と謂う。故に得て親しむべからず、得て疏んずべからず。得て利すべからず、得て害すべからず。得て貴ぶべからず、得て賤しむべからず。故に天下の貴きとなる。

現代私訳

良く知る者は無駄に語らない。語りすぎる者は理解していない。道を知る者は知覚を絞って無駄な知識を入れず、鋭い感覚を緩めて心の乱れをなくし、知の輝きを和らげて平凡の中に落ち着く。これを神秘なる同一と言う。そうすれば人は親密にも疎遠にもできない。利益も損害も与えられない。貴ぶことも賤しむこともできない。そうしてこの世で高貴な存在であるのだ。

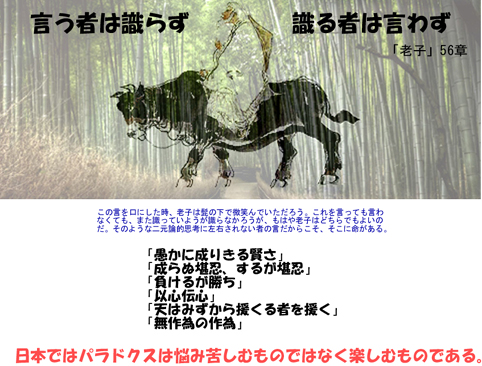

■3■ここで見逃せないのは、老子は「知る者は語らないし、語る者は知らない」ということを明言しておきながら、それに反して自らはそのこと自体を「語っている」ということだ。ロゴス論理で捉えればこれは明らかに論理矛盾であり、それを解消するために様々な解釈や論法を付け加えなくてはならない。

■4■もちろんこれは撞着語法を用いた特別な表現でもない。老子はそのような厳密でソリッドな二元論的パラドクスからは全く自由なのである。この表現に矛盾を見る西洋的な論理に対し、二元論的思考を否するこなく分を弁えた道具として内包している東洋的な思考は、大きなアドバンテージを持っている。

■5■ただし東洋的思考を持つと言いながら、この文言をそのまま単なる教訓として諺のように鵜呑みにし、その基底にある発想や姿勢に思いを至らせないとしたら、それは老子の言わんとしている本質を取り逃がしてしまうと言えよう。これは単なる深読みや拡大解釈として退けられるところのものではない。

■6■老子が改めてこれを口にするとしたら、おそらくその長い白鬚の奥で、その口元は少し上がって微笑んでいるだろう。知っていようが知るまいが、口に出そうが出すまいが、老子自身にとってはそのこと自体に縛られてはいないからだ。最早日本人には平凡なまでのフレーズだが、そこに言葉の命がある。

■7■繰り返すがこれは何ら西洋的な論理論法を否定してはいない。名辞と本質の不一致と言う当たり前のことに狼狽えないように、修辞技法の1つとして「撞着語法」というものを想定する。しかし私たちは一見パラドキシカルな表現を、普段から言葉に捉われず表そうとしている意味を理解して用いている。

・愚かに成りきる賢さ

・ならぬ堪忍、するが堪忍

・急がば回れ

・負けるが勝ち

・以心伝心

・点は自ら援くる者を援く

・無作為の作為

・無知の知

・小さな巨人

・サウンド・オブ・サイレンス

・見えない運命の赤い糸

・優しい悪魔

・絶対矛盾的自己同一

・鬼のように優しい

■8■言葉の語義で理解したと思うことも、意味を深読みすることもある。どちらにも正誤が決まっているわけではない。文言がそれを発した者の意図を超えて真理の輝きを増したりすることもある。実は表現も解釈も自由なのだ。しかしこの物言い自体も現実から乖離した観念にならぬよう自戒が必要だろう。

■9■「この戦いに勝ったら、結婚して下さい。」「はい。」…物語の中などてよくあるやりとりだ。文字だけで見れば同じやり取りでも、背景や状況によって千差万別のドラマがある。やり取りの男女すら交換できる。これらの結果を下記のように論理的に分析するのも面白いが、話の結末の方が気がかりだ。

→戦いに勝ったので、結婚する。

(正直)

→戦いに負けたので、結婚しない。(正直)

→戦いに勝ったのに、結婚しない。(嘘つき?)

→戦いに負けたのに、結婚する。 (ドラマチック?)

4の歌

E第11曲

|