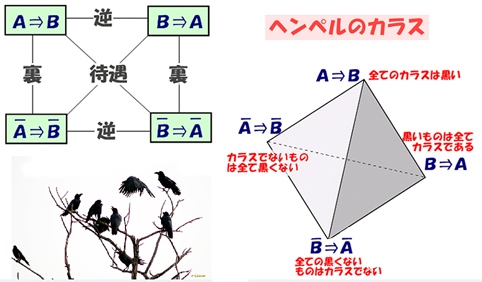

■1■『ヘンペルのカラス』(※1)は「全てのカラスは黒い」という命題を証明する対偶論法だ。「AならばBである」という命題の真偽は、その対偶「BでないものはAでない」の真偽と必ず同値となる。「全てのカラスは黒い」はその対偶「黒くないものはカラスでない」と真理値が等しい。したがって「全ての黒くないものはカラスでない」という命題を証明すれば「全てのカラスは黒い」を証明したことになる。

■2■「全ての黒くないものはカラスでない」という命題を証明するには、世界中の黒くないものを悉く調べて、それらが全てカラスでないことを確認すれば良いということだ。つまり実際のカラスを1羽も調べることなく「カラスは黒い」という命題が証明できてしまうのである。これは日常的な感覚からすれば奇妙に思えるが、論理的には間違っていない。この奇妙さを指して「室内鳥類学」という表現もある。

■3■上図に示したように、命題「AならばBである」の対偶は「BでないならAでない」である。なお逆は「BならばAである」であり、裏は「AでないならBでない」だ。逆・裏は必ずしも正しいとは限らない。ただし逆命題「BならばAである」の対偶は、「AならばBである」の裏「AでないならBでない」と一致するので、逆「BならばAである」と裏「AでないならBでない」の真偽は必ず一致する。

■4■古典論理および通常の数学では、この命題の真偽と対偶の真偽とは必ず一致する(真理値が等しい)。もちろん自然言語ではその論理的関係がそのまま適用できるとは限らない。ただし論理言語においても、古典論理でない非古典論理においては成立しない場合がある。例えば排中律を認めない(もしくは二重否定の除去を制限する)直観主義論理においては、必ずしも命題とその対偶の真偽は一致しない。

■5■なおこの「全てのカラスは黒い」という命題を反証するには、黒くないカラスが1羽でもいることを示せばよいということでもある。そして実際のところ黒くないカラスは現実的に複数観測されている。白変種(アルビノ)のカラスもいれば、東南アジアには灰色で腹が白いカラスが多数生息している。「全てのカラスは黒い」という命題、およびその対偶「黒くないものはカラスでない」は共に誤りである(※2)。

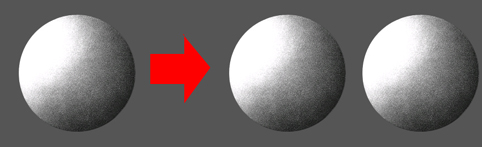

■6■またより幾何学的な『バナッハ・タルスキの逆理』というものもある。「球を3次元空間内で有限個の部分に分割し、それらを回転・平行移動の操作のみを使ってうまく組み替えれば、元の球と同じ半径の球を2つ作ることができる」という定理だ。物理的な分割では可測な集合しか作れないので、現実にはこのような分割は不可能だが、それらの幾何学的な形状に対してはこのような変換が可能なのである。

■7■この操作を行うためには球を最低5つに分割する必要があるとか、各断片は通常の意味で体積を定義できない(非可測図形)などの制限はあるが、ここには誤魔化しや論理的破綻はなく、直観に反しているが数学的には疑いようのない真実である。現実に再現することはできないが論理的には正しいとされるが、『ヘンペルのカラス』と共に、数学の公理の妥当性に疑問を投げかける重大なパラドクスである。

……………………………………………………………………………………………

(※1)ドイツのカール・ヘンペルが1940年代に提出した、対偶論法による帰納的実証の直観との相違を指摘し、帰納法が抱える根本的な問題を喚起した問題である。

(※2)白いカラスが発見されたことで、『ケンペルのカラス』そのものが吹っ飛んだ。1世紀も前の『シュレディンガーの猫』も、どのみちとうの昔に死んでしまっているはずだ。

4の歌

D-第20曲

|