(B012) 六

曜 (B012) 六

曜

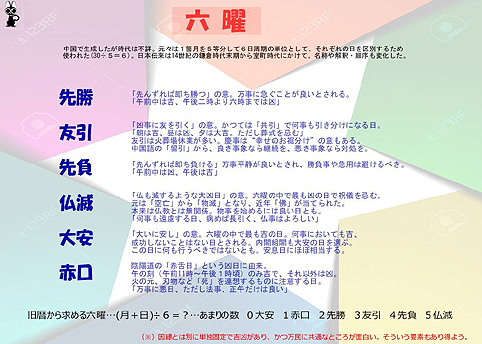

■1■六曜は暦注の1つで先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口と6種の曜が

ある。中国で生成したが、いつの時代から暦になったかは不詳である。元々は

1箇月を5等分して6日周期の単位として、それぞれの日を区別するために使

われていた(30÷5=6)。日本では今でも暦などに使われている暦註である。

■2■日本伝来は14世紀の鎌倉時代末期から室町時代にかけてだが、名称や解

釈・順序も変化して、現在では赤口以外は全て名称が変わってしまっている。

六曜にはそれぞれ固有の吉凶・運勢が定められていて、勝負事に関する内容が

多く、吉凶付きの暦注は全て迷信であるとして、政府は六曜も一切禁止した。

■3■明治政府が発行する官暦となった神宮暦も、新暦と天文・地理現象・国

家神道の行事のみを載せ、他の吉凶の暦注は一切排された。しかし六曜と旧暦

を希求する民衆を政府も無視し切れず、略本暦に附すという形で併用すること

になった。戦後は政府の統制がなくなり、占いの類は氾濫するようになった。

■4■現在では一般的な暦に広く用いられているが、冠婚葬祭の日程を決める

のに六曜を意識する人も多い。しかし若い世代だと、年長者を気遣って六曜を

考慮する場合も多い。仏滅や友引という言葉が入っているが、仏教との関係は

ない。卜占を盲信しては本質を見誤るとして、仏教では六曜を否定している。

■5■例えば親鸞は「日の吉凶を選ぶことはよくない」と説いており、迷信、

俗信一般を否定している。吉田兼好や林羅山も六曜を否定的に捉えている。し

かし現代では否定するまでもなく、現世代では携帯電話等で予定を管理するの

で紙媒体のカレンダーを使わない者も多く、六曜を知らない者も増えている。

■6■明治政府が改暦に関して明快な説明を怠っているのを見て、福沢諭吉が

病床で6時間ほどで書いたという『改暦弁』も、今読み返せば「改暦を怪む人

は必ず無学文盲の馬鹿者なり。これを怪しまざる者は必ず平生学問の心掛ある

知者なり」との物言いも、極端に過ぎよう。日々に吉凶がないとも限らない。

■7■暦に限らず人間界のルールや法則、さらには卜占や学問は、人間を無視

した単なる理論や効率によるものではなく、先ずはそれが機能すれば良いので

ある。六曜1つ取ってみても、因縁とは別に万民に共通な吉凶があるという世

界観も面白い。合理的か無根拠かだけでなくそんな要素も愉しみたいものだ。

■8■旧暦の六曜では1,2,3,4,5,6月の初日、及び7,8,9,10,11,12月

の初日がそれぞれ先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口で固定されており、2

日目以降の日にちはこの先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口の順に従って順

次繰り返される。閏月は前の月と同じになる。新暦では月末に突然途切れる。

■9■旧暦からは、計算の余りの数によって六曜を求めることが可能である。

旧暦の月と日の和を6で割り、その余りが0なら大安、1なら赤口、2なら先

勝、3なら友引、4なら先負、5なら仏滅となる。ただし1月1日とか3月2

日等のように6に満たいない場合は、その合計をそのまま余りとして考える。

…(月+日)÷6=?…余りの数

0大安 1赤口 2先勝 3友引 4先負 5仏滅

・先勝

「先んずれば即ち勝つ」の意。万事に急ぐことが良いとされる。

「午前中は吉、午後二時より六時までは凶」

・友引

「凶事に友を引く」の意。かつては「共引」で何事も引き分けになる日。

「朝は吉、昼は凶、夕は大吉。ただし葬式を忌む」

友引は火葬場休業が多い。慶事は“幸せのお裾分け”の意もある。

中国語の「留引」から、良き事象なら継続を、悪き事象なら対処を。

・先負

「先んずれば即ち負ける」万事平静が良いとされ、勝負事や急用は避けるべき。

「午前中は凶、午後は吉」

・仏滅

「仏も滅するような大凶日」の意。元は「空亡」から「物滅」となり、近年

「佛」が当てられた。本来は仏教とは無関係。

六曜の中で最も凶の日で祝儀を忌む。物事を始めるには良い日とも。

「何事も遠慮する日、病めば長引く、仏事はよろしい」

・大安

「大いに安し」の意。六曜の中で最も吉の日。何事においても吉、成功しない

ことはない日とされる。内閣組閣も大安の日を選ぶ。

この日に何も行うべきではないとも。安息日にほぼ相当する。

・赤口

陰陽道の「赤舌日」という凶日に由来。午の刻(午前11時〜午後1時頃)のみ

吉で、それ以外は凶。火の元、刃物など「死」を連想するものに注意する日。

「万事に悪日、ただし法事、正午だけは良い」

|