★

■1■土星の公転周期が月の朔望周期と1年1日法的にホロンだから、私たち

の生命・身体の諸周期を胎盤のように保持維持してきてくれた月の存在と、人

間存在の社会的局面と種としての安定を維持してきてくれた木星土星の限界領

域を、否定することなく、独善にも陥らずにはみ出して行くことという比喩。

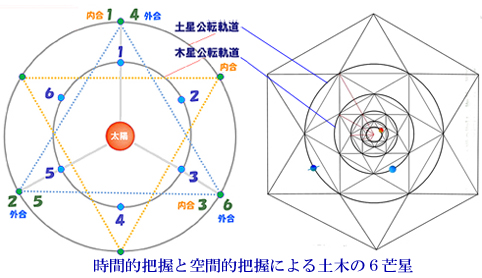

■2■私たちが自らを中心にして世界を測り、知識を共有し拡張してきたよう

に、太陽系に目を向ける時もまた、地球の1日・1年を周期・時間の計測単位

とし、また太陽−地球間の平均距離を1天文単位として、自らの精神活動や生

命周期とも連動させつつ、惑星同士の位置関係等を計測し知見を広げてきた。

■3■土星の30年弱と木星の12年弱の公転関係から、土星の1公転ではちょう

ど水星の公転と自転の関係のように、もしくはメビウスの帯の一回りだけのよ

うにまだ半分で、土星の2公転で木星とぴったり12−60の関係を完成させてい

る。2:5の比。そして私たちはもうその外側にはみ出しているということ。

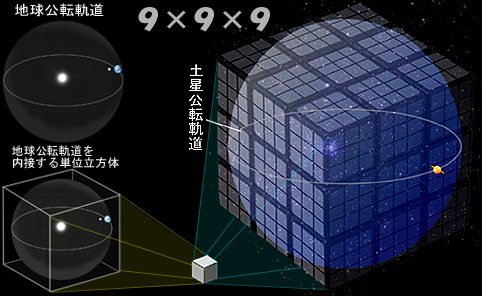

■4■地球の軌道殻を内接させる立方体を基本のピースとして、立方体と内外

の接球を交互に変換して、ちょうど土星軌道殻がその9×9×9の立方体とな

って、10進法の限界でもあることを象徴してくれていた。9の3乗に重心にあ

る地球軌道殻を内包する基本の1ピースを重心として重ねれば365×2の730。

■5■木星と土星の2:5の公転周期は、その軌道上に大きな6芒星を描いて

いた。また木星と土星は、空間的にも地球軌道直径を基本単位にして3重と4

重の6芒星を描いて、その軌道を安定させていた。さらに土星の軌道周長その

ものが60天文単位で、1年ごとに地球軌道直径分移動する公転を続けている。

■6■木星と土星の上に見る時間と空間は、時間の基本単位の「年」と空間の

基本単位の「天文単位」で、共に地球中心の計測単位と世界観だ。1つ外の軌

道を回る天王星の公転周期は、私たち日本人の現今の平均寿命に等しい。その

84年は月の4朔望周期を1キンとすれば、ちょうど1ツォルキン

260である。

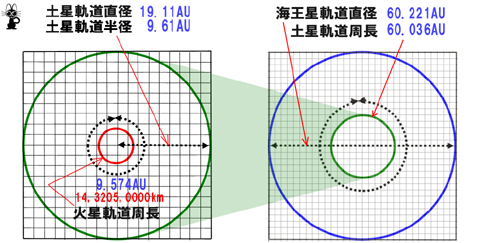

■7■太陽系の火星・土星・海王星、すなわち第4,6,8番惑星を円周率πで

つないでも、太陽系の辺縁まで辿り着けた。火星の軌道周長が土星の軌道半径

となり、また土星の軌道周長が海王星の軌道半径となっていた。土星の軌道周

長は地球の空間時計だったが、今度はそれが海王星の軌道直径と重なるのだ。

■8■海王星の公転軌道は60×60=3600のマスからなる正方形の盤に乗ってい

ると表現することができる。つまり太陽系の惑星軌道の全てがここに収まって

いるのだ。シュメール・バビロニアでは

3600は60進法の360の1つ上の単位の

1シャーに相当する。もちろん基本の1は地球−太陽間の1天文単位である。

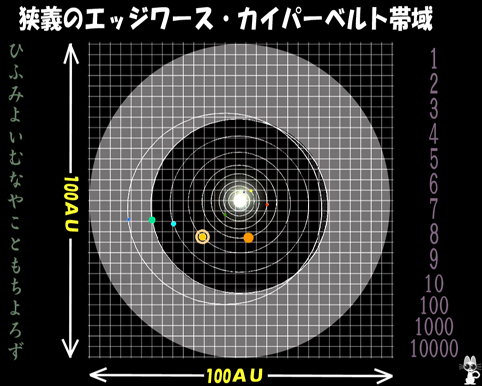

■9■その外にはエッジワース・カイパーベルトが広がっている。狭義のエッ

ジワース・カイパーベルトは、太陽から30〜50天文単位にドーナツ盤状に広が

っている。つまり真上から見れば100×100=10000

の正方形盤上に収まってい

るのである。プラトン立体の全ての点と面の数の合計は50+50=100

だった。

■10■10000は和数詞<ひふみよいむなやこともちよろず>

13文字の限界でもあ

り、また月の自転周期と地球の年間の自転回数の積でもある。10000

は人間の

10進法とペンターブシステムの1つの臨界であり限界である。「万全」を尽く

しても「万が一」を想定するように、そこからはみ出していくことの必要性。

■11■ここに至って土木領域を超え、天海領域をも内包する限界域にまで出た

ことになる。ここより外に関しては現今の世界・宇宙の見方を超えて捉えなお

す必要がある。否定するものは何もない。これ以上言うことは今はない。私た

ちの精神の反映は美しくはないだろうか?あとは自らはみ出していくことだ。

(※)これは私達人間の10進法のペンターブ的限界とも解釈できる。

|