■1■日本語の「色」と英語の「colour」は異なる。もちろん科学的定義も排除することなく理解しているが、私たち日本人は「色」を表情・心情・生きているものとして、非分離に述語的に感受している。「あか・あお・くろ・しろ」などはヴィトゲンシュタインが晩年思考した西洋的な色ではなく、場所を含む色である。

■3■「しろし・あおし」は「顕著・漠然」の関係にあり、「あかし・くろし」は明度の「高・低」の関係にある。物は独立して人に関わらず、場所は人を取り囲む空間として人の生活に関わる、と久島茂は言う。また上代では場所と物の分化がなかったとも。色は客観的実在ではなく、心情や状態を表現する。

■5■推古天皇の時(603年)冠位十二階(6色…紫・青・赤・黄・白・黒)が制定された。中国的な礼秩序を規範にしつつ、中国とは異なる日本の色を配置した。その後孝徳天皇時(647年)に七色十三階冠、649年には十九階、天智天皇の時(664年)二十六階となる。これらの色彩文化は鎌倉時代まで続く。

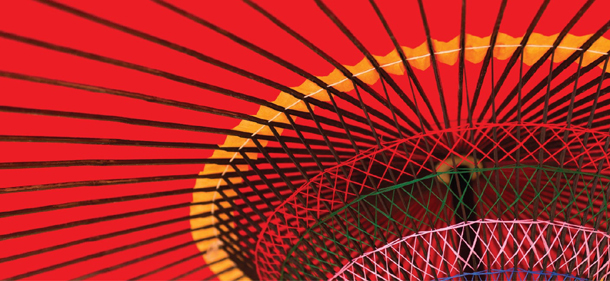

■7■赤系の色だけでも猩猩緋・紅唐・朱色・緋色・薔薇色・珊瑚色・緋褪色・蘇芳色・深緋・茜色・紅色・牡丹色・紅樺色・海老茶・鋳朱・丹…さらに色紅鬱金・甚三紅(じんざもみ)・真朱…。それぞれの色の間を非分離に埋めていく色々な色。日本語の色の名前は科学の色ではなく、文化の色である。

--------------------------------------------------------------------------------------- rewitten on 20240408 Monday |