#174

フィボナッチ数列と自己他者問題

■「全体として未だ不二なる全一から、認識するものとされるもの、もしくは全体の部分と全体の残りの部分という分割・分別が生じて、1と2という数的認識が同時に生じた」という捉え方ははたして正しいのだろうか。いやそれを1つの可能性として認めることはできるが、そのほかにもいろいろな数認識の初期のプロセスは有り得たに違いない。ただ1つ決定的に言えることは、全一としての1と個別なる部分の1とは決定的に異なるものであるということだ。

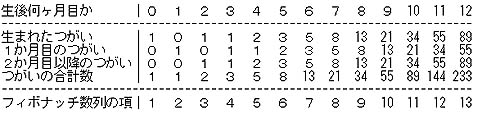

■さてもう言い尽くされているが、フィボナッチは「1つがいの兎は、産まれて2か月後から毎月1つがいずつの兎を産む。1つがいの兎は1年の間に何つがいの兎になるか?」という問題を提示した。結果はもちろん<1,1,2,3,5,8,13,

21, 34, 55, 89, 144>ときて、12ヶ月目は<233>つがいの兎ということになる。この数列はどこまでも続けることができ、数学的な定義が可能であり、隣り合う2数の比が黄金比φに収束することもよく知られている。

■しかしこの数学的意味合いだけを提示するための喩えとしての問題そのものに、文系的発想で的外れな突っ込みを入れることもできるだろう。兎が生後2か月から毎月必ず雄と雌の1つがいの兎を生み続けるという設定に無理があり、さらに生物であるから途中で必ず死ぬものでもあるはずだが、まあその辺りは問題設定として目をつむろう。しかしそもそもの数1が個体としての一匹の兎ではなく、ペアとしてのつがいであるということは見逃せない。

■最初の想定の1と2番目の1が共に最初からつがい(つまり括りは1だが構成要素としては2個体の対)であるということは、単なる例えの綾として看過していいのだろうか。例えばフィボナッチ数列の初項の「1」と第2項の「1」は、単なる数詞もしくは数学的記号として同一に扱われているが、そもそも朴訥に「大きな1と小さい1」とも表現される初項と第2項の1を、不問のまま単なる等価・等量・等序の数として扱うには曖昧な点が残っている。

■文系的発想からの突っ込みどころを明らかに間違えた単なる「難癖」として退けられうる事を覚悟しつつ、個人的にはこの辺りをもう少し考え続けてみることにしたい。オッカム印の剃刀の切れ味を少しだけ鈍らせて、初項と第2項を共につがいの2匹の兎として数えてみよう。もちろんその結果の見た目は、単にフィボナッチ数列を2倍にした<2,2,4,6,10,

16, 26, 42, 68, 110, 178, 288, 466…>という数列として映るかもしれない。

■ただしこの数列の初期設定である初項と第2項が共に2であるということから、今現在という時点における後付け的な見方ではあるが、設定そのものの中に<1,2,3,4>という数を見て取ることもできるだろう。つまり初項の中に<1と2>、そして第2項の中に<3と4>を見るということだ。5という数が最初から1,2,3,4を既得的に内包している新たなる1と捉えることが可能なように、1(とそして2)の中に1,2,3,4が既に入っているのである。

■これは、数として「1」(と「2」)が成立した時点ですでに1~4を内包しているとする、いわゆる「ペンターブシステム」的な考え方だ。また別の捉え方として、フィボナッチ数列的な文法を有する様々な数列における初項と第2項を「初期設定値」として別枠で括り、第3項からが数列の実質的な開始(数学的な定義とは異なるが)として解する捉え方をすれば、そこに10進法と12進法の「ずれ」の一端を見て取れると捉えることもできるだろう。

■フィボナッチ数列の世界だけではあるが、ここには「数的世界の2段階創造説」とでも表現できる最初のフェイズと第2のフェイズが存在していると見て取ることもでる。初項と第2項はもちろんどんな数を置くこともできるが、その2つの項がなければ数列そのものが展開・発展(もしくは収束)を始めることができないのだ。この辺りには未だ数としての1と2(そしてさらに言えば1,2,3,4の数感覚)の確定における混沌未明領域が残っている。

■なお通常のフィボナッチ数列は初項と第2項を既に1と2として数えているが、フィボナッチの最初の問題では「産まれて2か月後から毎月1つがいずつの兎を産む」という設定から、最初のつがいも生まれたばかり最初の月は1か月目ではなく0か月目として表現するのであろうから、0か月目と初項、1か月目と第2項という「ずれ」が最初から存在している。(数え始めを0とするか1とするかという、単なる暦的な数え方の違いと解することも可能だ。)

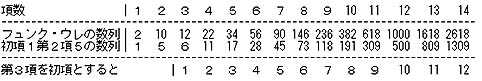

■ここで上に示したフィボナッチ数列の文法を持った数列を見てみよう。これは何度も引き合いに出している「フュンク・ウレの数列」というもので、初項が2、第2項が10と設定されている。第10項、第11項、第12項、第13項、第14項がそれぞれ黄金比1/φ^2、1/φ、1、φ、φ^2の第4桁までの1000倍になっている。これらを第3項を初項として見てみると、第10項が1000に収まり、前後にφの累乗及びその逆数が対称的に配置していることが分かる。

■ここにもひとつ10進法と12進法のずれと繋がりを見るヒントがあるのかも知れない。また小数点の移動によって1が1/10でもあり、10でもありうる10進法のホロン的な操作の一要素があるのかも知れないのである。なおすぐ下の数列は、先につがいなので個体数をフィボナッチ数列を全て2倍にしてみたように、全て1/2にしたもので、初項1、第2項5の数列となる。5という数はペンターブシステムの数であるのみならず、黄金比を創りだす数でもある。

■最初に問題を提示したが、私個人の見解としては、全一の1は部分の1とは決定的に異なるのみならず、不明瞭さが残ったまま同じ数詞・数記号としての1で用い扱うこと自体に問題が残されていると捉えている。一意でこの二つの異なった1は、フィボナッチ数列の初項の1と第2項の1と重ねて見ることができる。この1と1を和して2と捉え見ることによって、第3項の2、原初の2において、「自己他者問題」が生じているのではなかろうか。

■私たち人間の「個人」は、この2者なる「対性」を「自己の分裂」と捉えることによって、自己認識と自己言及のパラドクスが展開していき、「自己と他者」と捉えることによって、その自らの片割れであるべき他者を未自己と捉える視座からの自他の統合の道を、全一であった方向と無限へと展開しゆく方向に分断し、絶妙なる反転の位置にある完全なる他者としてのもう1つの自己と自己相貫体になるための、遊離した正4面体なのではなかろうか。

■ありていに疑問を呈すれば、私たちは未だ真の1と2(寛容に表現しても1,2,3,4)より大きい数を完全には知らないままなのではないか。もしくは数のこのあたりの部分に関して、未だ大いなる認識不足があるのではないか。原初的な1,2,3,4の数覚と自在に用いる数学的な10進法及びその辺縁なる数との間に、右脳と左脳の未統合なままの未知なる領域が存在するということ自体を失念したままでいるのではなかろうかということである。

■この「未だ真の5以上の数を知らない」と「1,2,3,4の辺りに未知なる失念領域がある」という2つの表現は同じことの異なる表現に過ぎないだろう。これをことさらに推し進めて、異なる1と1として新たな混乱を展開するようなことは、今はまだ成すべきではなかろう。フィボナッチの兎もシュレディンガーの猫も、実はもうとうに死んでいるだろう。死んだものには失念することなく手向けの花を供え、新しい数を数え始める時なのではなかろうか。

2010.09.09

THursday

|