#705

「母音+父音=子音」の100音 #705

「母音+父音=子音」の100音

|

|

|

あ

|

A

|

い

|

I

|

う

|

U

|

え

|

E

|

お

|

O

|

や

|

A

|

ゆ

|

U

|

よ

|

O

|

K

|

か

|

KA

|

き

|

KI

|

く

|

KU

|

け

|

KE

|

こ

|

KO

|

きゃ

|

KYA

|

きゅ

|

KYU

|

きょ

|

KYO

|

S

|

さ

|

SA

|

し

|

SI

|

す

|

SU

|

せ

|

SE

|

そ

|

SO

|

しゃ

|

SYA

|

しゅ

|

SYU

|

しょ

|

SYO

|

T

|

た

|

TA

|

ち

|

TI

|

つ

|

TU

|

て

|

TE

|

と

|

TO

|

ちゃ

|

TYA

|

ちゅ

|

TYU

|

ちょ

|

TYO

|

N

|

な

|

NA

|

に

|

NI

|

ぬ

|

NU

|

ね

|

NE

|

の

|

NO

|

にゃ

|

NYA

|

にゅ

|

NYU

|

にょ

|

NYO

|

H

|

は

|

HA

|

ひ

|

HI

|

ふ

|

HU

|

へ

|

HE

|

ほ

|

HO

|

ひゃ

|

HYA

|

ひゅ

|

HYU

|

ひょ

|

HYO

|

M

|

ま

|

MA

|

み

|

MI

|

む

|

MU

|

め

|

ME

|

も

|

MO

|

みゃ

|

MYA

|

みゅ

|

MYU

|

みょ

|

MYO

|

R

|

ら

|

RA

|

り

|

RI

|

る

|

RU

|

れ

|

RE

|

ろ

|

RO

|

りゃ

|

RYA

|

りゅ

|

RYU

|

りょ

|

RYO

|

G

|

が

|

GA

|

ぎ

|

GI

|

ぐ

|

GU

|

げ

|

GE

|

ご

|

GO

|

ぎゃ

|

GYA

|

ぎゅ

|

GYU

|

ぎょ

|

GYO

|

Z

|

ざ

|

ZA

|

じ

|

ZI

|

ず

|

ZU

|

ぜ

|

ZE

|

ぞ

|

ZO

|

じゃ

|

ZYA

|

じゅ

|

ZYU

|

じょ

|

ZYO

|

D

|

だ

|

DA

|

ぢ

|

DI

|

づ

|

DU

|

で

|

DE

|

ど

|

DO

|

ぢゃ

|

DYA

|

ぢゅ

|

DYU

|

ぢょ

|

DYO

|

B

|

ば

|

BA

|

び

|

BI

|

ぶ

|

BU

|

べ

|

BE

|

ぼ

|

BO

|

びゃ

|

BYA

|

びゅ

|

BYU

|

びょ

|

BYO

|

P

|

ぱ

|

PA

|

ぴ

|

PI

|

ぷ

|

PU

|

ぺ

|

PE

|

ぽ

|

PO

|

びゃ

|

PYA

|

びゅ

|

PYU

|

びょ

|

PYO

|

W

|

わ

|

WA

|

を

|

WO

|

|

ん

|

N

|

|

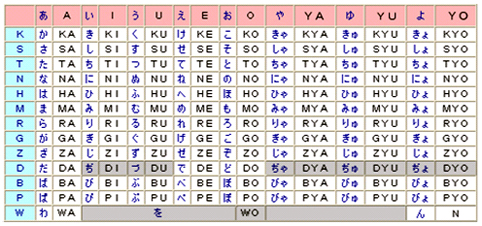

■1■英語のアルファベットは26文字だが、日本語の音節はそのアルファベットのうちの19個(5つの母音と14の子音を表す文字)の組み合わせで表すことができる。14個の子音とはK・S・T・N・H・M・R・G・Z・D・B・P・W・Yだが、上図では濁音・半濁音・拗音も加えて日本語の音節一覧表とした。

■2■各行に5つの母音と3つの拗音を配して8段となっている。またY(や行)を半母音と見れば子音は13であり、ここにも先に「黄金数列の3つの窓」と呼んだフィボナッチ数列の第5−第6−第7項、つまり5−8−13が顔を出すのが見て取れる。なおこの8段は上代日本語に存在した8母音とは別のものだ。

■3■日本語の50音図といってもヤ行のイ・エ及びワ行のヰ・ウ・ヱは音としては重複している。ひらがなは現在ンも含めて46文字が用いられている。上の音節表のように拗音を示すには「や・ゆ・よ」を小さくイ段の文字の右下に付けて表す。また促音をしめすには「つ」をやはり小さく文字の右下に付けて表す。

■4■この音節表に残る不整合な歪みは、現在の日本語が完成形態ではなく、いまだに変化しゆく生きた言語である証とも解せられよう。今後より整合性を持つ位置にこの歪みが収束統合される可能性はあるだろう。例えば上記の音節表におけるザ行とダ行において、現在は「じ−ぢ」及び「ず−づ」に区別がない。

■5■外国語をある程度習熟した者ならば、表中の括弧で示した音は<DI→ディ、DU→ドゥ>と区別して発音できるだろう。同様にローマ字でJA、JU、JOと表記される「じゃ−ぢゃ」「じゅ−ぢゅ」「じょ−ぢょ」も、ダ行の方は括弧で括ったようにDTA→デャ、DYU→デュ、DYO→デョという音に区別が可能だろう(※1)。

■6■このことは純音のタ行においても言える。英語教育や洋楽や洋画に触れることが増えてきた現代日本人は、タ・チ・ツ・テ・トのうちのCHI→チ、TSU→ツの音とは別に、TI→ティ、TU→トゥの音が自然に発音できる。そして確かに音列としてはTA、CHI、TUS、TE、TOよりもTA,TI,TU,TE,TOの方が自然であろう。

■7■これは「だぢづでど、でゃでゅでょ」においても言えることで、DA,ZI,ZU,DE,DO、ZYA,ZYU,ZYOより、DA,DI,DU,DE,DO、DYA,DYU,DYOの方が自然に感じられる。現在のコミックなどではアイウエオに濁点「゛」をつけたり、違和感を乗せて敢えてぢ、づ、ぢゃ、ぢゅ、ぢょを用いたりする表現方法が現われて久しい。

■8■口語でも頭の中にそのような文字を描きつつ話している者とそうでない者とではすでにずれがある。子音が不揃いな部分は、上代日本語においてはより整然とした体系をもっていたと推測される。乱れているとか美しくなくなってきたなどと言われつつ、現在の日本語は確実に変転しているのではなかろうか。

■9■なお初期にはほぼ清音しかなかったという大和言葉も現代日本語では、上図のように濁音・半濁音・拗音も加えた日本語音一覧表として表現することができる。この場合は5母音にYA・YU・YOを半母音として加えた8母音として最上段に配し、13個の父音としてのK・S・T・N・H・M・R・G・Z・D・B・P・Wを最左端に示した14段からなっている。「母音+父音=子音」も確かに腑に落ちる。

■10■だだしこの図表のだ行の<ぢDI>、<づZU>、及び<ぢゃDYA>、<ぢゅDYU>、<ぢょDYO>は、1つ上のざ行の<じZI>、<ずZU>、<じゃZYA>、<じゅZYU>、<じょZYO>と発音上は区別がつかない。また最下段の<をWO>も<おO>と区別ができない。上の表からこの区別のつかない灰色に塗った部分の音を引くと、残る音の合計はぴったり100音になる。これは恣意的な数合わせではなく、日本語の学問的な話でもある。

■11■「日本」は音声学上の音節では「にっ・ぽん」と2つになるが、私たちは普通「に・っ・ぽ・ん」と4つの単位でも数えている。このような単位を音韻論では「拍」(モーラ)と呼ぶのだが、日本語の拍の総数は全部で103個ある。この中から母音のない3つの撥音・拗音・長音、すなわち「っ」・「ん」・「−」を除くとぴったり100になる。つまり上図表に「っ」と「−」を加えれば日本語の拍表となるのである。

…………………………………………………………………………………………

(※1)現代の日本の「ぢ」は、江戸時代の前期に「じ」に吸収されて発音を失ってしまった。元禄八(1695)年の『蜆縮涼鼓集』には、すでに「ジ」と「ヂ」、「ズ」と「ヅ」の区別がなくなっていると書かれているという。

なおア行の「エ」、ヤ行の「エ」、ワ行の「ヰ・ヱ」はそれぞれ「e/エ」、「ye/」、「wi/ウィ・we/ウェ」と発音する。現在でもパソコンのキーボードに「wi、we」と入力すれば、「ヰ(ゐ)、ヱ(ゑ)」と変換されて表示される。

|