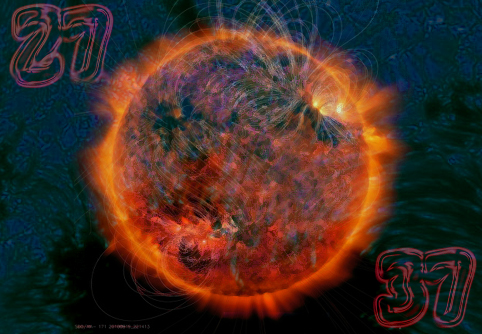

■太陽表面は物質の3態を超えた第4の状態(プラズマなど)と考えられており、剛体でないので赤道付近の方が高緯度の領域よりも速く自転することが観測されている。地球との関係から太陽の赤道傾斜角が約7度あるので両極地帯も観測できる。太陽の自転周期は赤道付近では27日、極付近で37日である。

■この27と37という2つの数同士の関係について考えてみたい。まずはシンプルに四則計算してみよう。2数の和は64で、2の6乗、4の3乗、8の2乗でもある。この2数の平均は半分の32だ。この32の2乗は1024、すなわち2の10乗になる。そして2数の差は10進法の基本の10そのものとなる。

27+37=64=82=43=26

(27+37)/2=32=25

{(27+37)/2}2=1024=210

37−27=10

■2数の積は3桁の整数で最大の999となる。37/27は1.370370…となり、微細構造定数の逆数の137を連想させる。またこの2倍の2.740740…は、月の自転・公転周期27.3を連想させる。27/37は0.729729…で、この方の循環小数部分の729は、3の6乗、9の3乗、27の2乗で、地球の2年分の日数(−1)になる。

27×37=999=1000−1

37÷27=1.370370…

27÷37=0.729729…

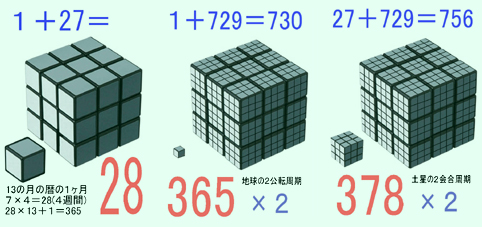

■27はルービックキューブと同様に3×3×3のユニットの数である。この1ユニットをフェイズ1、3×3×3をフェイズ2、そしてこれをひとつ上のユニットと考えて9×9×9のフェイズ3とすると、フェイズ1+2は13の月の暦の28日、1+3は地球の2年の日数、2+3は土星の2会合周期日になる。

13+33=28 ⇒4週間、13の月の暦の1ヶ月

13+93=730

⇒地球の2公転周期日(2年)

33+93=756

⇒土星の2会合周期日

■次にそれぞれをシンプルに3倍してみよう。27の3倍は81で、10進法における九九の最大の値になる。また37の3倍は111だ。この数はそれぞれ1の位・10の位・100の位の最初の数1,10,100の和である。これを縦の3重和だとするとこの37+37+37=111の方は横の3重和であるとも考えることができよう。

27+27+27=81=9×9

37+37+37=111

1+10+100=111

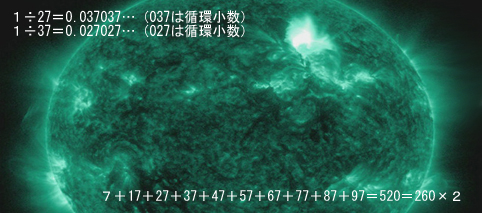

■さらにこの2数の逆数を見てみよう。27の逆数は0.037037…となり、循環小数部分は037となる。一方37の逆数は0.027027…となり、循環小数部分は027となる。つまりそれぞれの逆数はその循環小数部分を(0を抜いて考えれば)互いに交換しているのだ。このと3深く関係する2数同士も深い関係にある。(※1)

1÷27=0.037037…(037は循環小数)

1÷37=0.027027…(027は循環小数)

■最初の2数の和に戻ろう。27と37の「和が64、平均は32」である3桁未満の2数の関係対は、全部で7組ある。また前後の位置を別の組み合わせと数えると97−33=87−23=77−13=67−3=57+7=47+17=37+27=27+37=17+47=7+57=-3+67=-13+77=-23+87=-33+97=64全部で14存在する。

64=-33+97

=-23+87

=-13+77

=-3+67

--------

=7+57

=17+47

=27+37

---------

=37+27

=47+17

=57+7

--------

=67−3

=77−13

=87−23

=97−33

■この「全て和は64、平均は32」の14の対を分かり易く区切ると4つの部分になる。負の数の下一桁の絶対値は7の補数(※2)の3になる。これも3との関係の1つだ。下一桁が7の10数の和は(7+17+27+37+47+57+67+77+87+97=)520となる。520は言うまでもなく2ツォルキン(260×2=)の日数だ。

7+17+27+37+47+57+67+77+87+97=520=260×2

■では最後に27と37の反転数(正の整数を逆順に並べた数)の72と73を考えてみよう。この2数の和は145で12の2乗+1となる。差は1だ。また積は5256で5000と28(もしくはツォルキンの260日から4を引いた数)との和となる。2数の5倍はそれぞれ360と365となり、やはり重要な数であることが分かる。

72×5=360

73×5=365

………………………………………………………………………………………

(※1)

nが整数の時、次の数式が成り立つ。

(37n+1)÷37=n+0.027027… (27n+1)÷27=n+0.037037…

1÷37=0.027.27…

1÷27=0.037037…

38÷37=1.027027…

28÷27=1.037037…

75÷37=2.027027… 55÷27=2.037037…

112÷37=3.027027… 82÷27=3.037037…

↓

↓

(※2)補数とは足すと1桁上がる数のこと。この場合は10進法における補数である。

GUIDE

07-011 27と37の間の深い関係性

|