■1■正方形の4辺の長さに等しい周長を持つ円を想定する「円積問題」を考えてみよう。円積問題とは与えられた長さの半径を持つ円に対し、定規とコンパスによる有限回の操作でそれと同じ面積の正方形の作図は可能かという、古代の幾何学者たちによって定格化された問題で、「円の正方形化」とも呼ばれる。

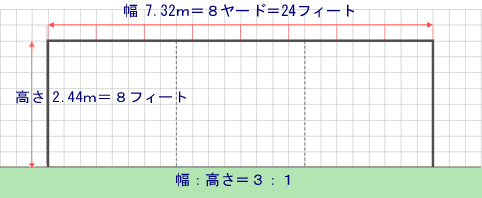

■2■円周率が超越数であることから不可能であることが証明されているが、近似的な解を作図する方法は多々知られている。上図の赤い円は、その周長が正方形の4辺長と等しいものとする。この正方形の1辺を1とすると、定義よりこの正方形に内接する青い円の周長はπであり赤線の円の周長は4である。

■3■この赤い円の半径を求めると、2πr=4で半径は0.6366…(=2/π)となる。また正方形に内接する円の半径は(1/2=)0.5だから、この2つの円の半径の差は0.1366…となる。これを半径とする円を上方に黄色で示した。<黄色い円の半径>+<内接する青い円の半径>=<赤い線の円の半径>である。

0.1366+0.=0.6366 → 0.2732+1=1.2732

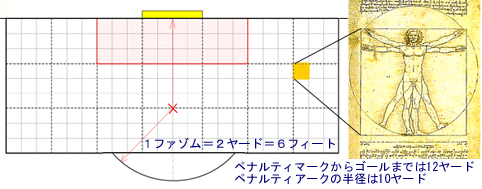

■4■ここで月と地球の半径を見てみよう。地球の半径は6378km、月の半径は1738kmであり、これらの和は8116kmだ。これらを上述の円積問題と比較してみよう。するとこの2つの比率はほぼ等しい値となっていることが分かる。つまり実際の地球と月の赤道直径比に等しいということが見て取れるのだ。(※1)

黄円の半径:青円の半径 =0.2732:1 =27.32:100=100:366.03

月赤道半径:地球赤道半径=1738km:6378km=27.25:100=100:366.98

■5■また円積問題で示した正方形と同じ周長を持つ(同じ面積を持つと同義)赤い円は、月を地球と接したまま地球の周りを360度転がした時の、月の重心の軌跡とも重なっている。さらに加えて上図のように地球の正方形の角と月の正方形の角を結ぶと、そこには辺長比が3:4:5の直角3角形ができあがる。

■6■テーマは完全なる人間であるという、レオナルド・ダ・ビンチの「ヴィトルヴィズ図」がある。上の月と地球の大きさとも重なる円積問題の図から地球を消して、月の重心の軌道円の下端を正方形の縁まで持ち上げると(月の半径分上げると)ダ・ヴィンチのヴィトルヴィス図の構図と同じになる。(※2)

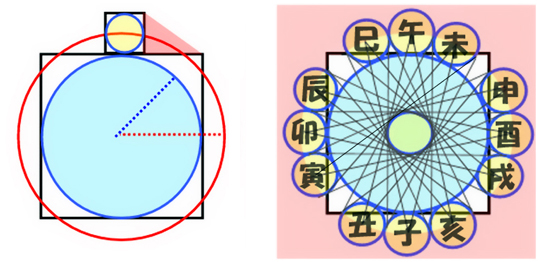

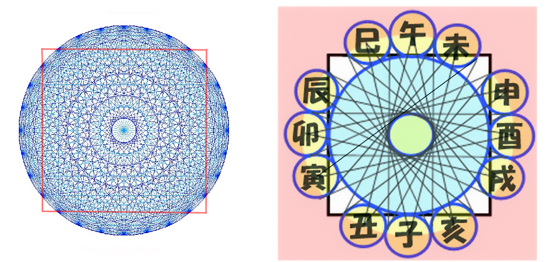

■7■複数の中国の風水やタオイズムの大家を師とする鎌崎拓洋氏が、何十年も師事した師から示されたという、十二支と方角を表わしたという秘伝の図表である。月と地球の図と同型であるのみならず、月と同比の円内に十二支が巡り、その円の中点及び外接円を結んだ形が28芒星の中点にとも重なっている。

■8■この図では4方向と十二支の関係の他に、中心に同じ大きさの円が入る28芒星があり、その鋭角の頂点が28の縁の中心に届いていることも見て取れる。風水なので月の28宿にも対応させてあると思われるが、7X4=28の「13の月の暦」の「月のフレーム」とも同型対応させることができると考えられる。

■9■円周を28分割し、その各点から他の全ての点に線を延ばして繋げると、線は全部で378本になる。これは左図の28ピンで作る糸の編み掛けの図とも重なる。また右図で示したように正方形の4辺に掛かる3つの小円の中心と両端を結んだ線が描く正方形と円周が、円積問題の図と重なることが見て取れよう。

■10■なおこの図では正午の午(ウマ)を天中に位置させ、時間としての構造も示している。そして右の3つの申(サル)・酉(トリ)・戌(イヌ)が、昔話の「桃太郎」に出てくる犬・猿・雉に対応していること等、様々な情報を見て取ることができるが、ここでのテーマから外れるのでまた別所で見ていくことにしたい。

===================================================================

(※1)

このことはドランヴァロ・メルキゼデクが自らの『神聖幾何学』の中で示したものだが、その出所はローレンス・ブレアの"Rhythms

of Vision"(邦訳名『超自然学』)であり、ローレンス・ブレアはジョン・ミチェルから引用している。

(※2)

マルクス・ヴィトルヴィス・ポッリオは共和制ローマ期の建築家で、理論書『建築について』を著した。

NUMBER

02-08:月と地球の関係と円積問題(1)

|