■1■シケル(shekel)は多数ある古代の重さと通貨の単位の1つである。紀元前3000年頃メソポタミア地域で用いられていたことが知られている。この重さの単位シケルは180粒の大麦が標準だった。この単語の最初の音節「シ」はアッカド語で大麦を意味していた。英語の"scale"もここから来たと考えられている。

■2■シケルはグラムやトロイオンスなどと同様に、古代の物品取引時に使われた一般的な重量単位だった。後にシケルは貨幣単位にもなる。貨幣は確認する度にその都度計量しなくて済むように、彼ら自身の印を押したアナトリアの初期貿易業者たちが発明した。その印がついた銀製のインゴットが出土している。

■3■シケルはモアブ人・エドム人・フェニキア人などの西セム族の間でも用いられていた。ヘロドトスはリディア王クロエサスによって最初の貨幣が鋳造されたと述べている。ヘブライ語のシケルも重さを表す。旧約聖書にもシケルは登場する。また現代のイスラエル共和国の通貨単位もシケルである(※1)。

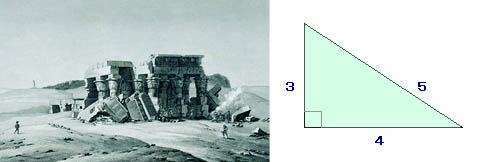

■4■シュメールの地アッシリアから出土した、1シケルに相当する重さを表わしている分銅石の平均値は8.36gである。この重さの単位シケルは180粒の大麦(8.33g)が標準だった。古代オリエントを通じて、この1シケルが60個集まると1ミナ501.6g(8.33gだと499.8g)相当の重さの単位になっていた(※2)。

■5■ここで1ミナ(=60シケル)とダブルミナ(=120シケル)を現代のグラムに置換してみよう。1シケルを8.36gで計算すると1ミナは501.6g、2ミナは1003.2gとなる。またシケルを8.33gで計算すると1ミナは499.8g、2ミナは999.6gとなる。すなわちどちらもほぼ1kg=1000gになっているのである。

■6■メソポタミアの度量衡の中にシェイという長さの最小単位がある。意味は「大麦の粒」だ。180シェイで1クシュ、360シェイでダブルクシュになる。大麦キュービットとも言われる1クシュは49.94cmである。実際に大麦を縦でなく横の幅で数えると180粒でほぼ50cmになる。360粒でダブルキュービットだ。

■7■地球を基準に制定された1mはほぼダブルキュービットだった。360粒の大麦の横幅もほぼ1mだ。1秒は1mの振り子が振り切る時間にほぼ等しい。古代にはこの1サイクルの2秒が1つの時間の単位としてあった。1つの単位がある時、その2倍もしくは1/2の数量を考えるのは自然な発想であろう。

■8■このような古代の度量衡と現代の計測単位の極似性は他にも多数ある。この確率を無視するような偶然の積み重ねを何と解すればいいのだろう。単に古代オリエントから、いやさらに言えばシュメール以前から、水や地球や人間を基本にした計測単位が存在していたと「合理的」に認めればよいのだろうか。

■9■さて金星の会合周期は584日(より正確な値は583.93191日)である。この1シケル8.36(g)の3乗は584.277056…である。そしてこの1シケルに相当する麦の粒数180、もしくはほぼぴったり1キュービット長になる横幅の大麦の粒数180の3乗は5832000となるが、こちらの値は583.2×104に近似している。

■10■192は361だが、これに黄金比φをかけるとほぼ584になる。ついでに584に1を足した585についても考えてみよう。水の蒸発潜熱は585cal/gである。また水星の自転周期は58.56日であり、水星の軌道長半径は58344000(=583.44

×105)kmだ。さらに言えば、584は正4面体の2面角70.5度の16/3でもある。

■11■16/3はCに対するF音の2オクターブ上音(18度上音)の振動数比である。音階の話が出たので付け加えれば、我々が学校教育で最初に教わるドレミファソラシドのド(C)音の振動数261.63Hzに、黄金比とも関係のある√5をかけると585.02Hzとなるが、この音高は9度上音のD(587.33Hz)に近似している。

-------------------------------------------------------------------

(※1)為替レートによって変動するが、1シケルは約25〜30円である。略称はNIS

(New Israel Shekel)

(※2)常に50と60(もしくは5と6、5芒星と6芒星、φとπ、金星と水星)が連動しているのだが、ここでも1シケルが50集まった418gの1ミナも同時に存在していた。

NUMBER

02-05:重さの単位シケルと584について

|