■1■「道生一。一生二。二生三。三生萬物。」これは『老子』42章冒頭のフレーズで意味は「道は一を生じ,一は二を生じ,二は三を生じ,三は万物を生じる」である。

"One becomes two, two becomes three, and out of the

third comes the one as the fourth."

こちらは3世紀の女性錬金術師マリア・プロフェティサの公理で「1は2となり、2は3となり、第3のものから全一なる第4のものが生ずる」となる。

■2■これらは背景も文脈も異なり、その表現しているところも同じではないが、それでも単なる字面の相似を超えて通底するものがある。西洋では古来より奇数は男性原理を表し、偶数は女性原理と通底すると考えられてきたが、これに関しては中国でも同様である。奇数の「奇」の漢字は「異なる・怪しい・優れる・抜きん出る」の意であり、偶数の「偶」の字は「並ぶ・釣り合う・対の・2つの」の意である。

■3■古代より中国では何事も対で存在するものであるという世界観から、割り切れないものは奇異なるものに思えたのであろう。陰陽思想では奇数が陽であり、偶数は陰である。陽は目出たいと考えられて奇数が有難がられた。なお2で割りきれる整数を偶数、2で割ると1余る整数を奇数という。定義から0は偶数、1は奇数として扱われる。ただし0.248とか0.3などは整数ではないので偶数・奇数ではない。

■4■17世紀には近代科学の先駆者であるヨハネス・ケプラーが「3」という数を宇宙の仕組みを理解する上で不可欠な数であると主張した。また同時代人のロバート・フラッドは「4」こそが宇宙の神秘を解明する鍵であると主張した。当然のごとく両者は「3」的な合理主義と「4」的な神秘主義として、周囲を巻き込んで激しく論争を続けた。非一神教の日本の「3も4も」的な発想は生じえなかったのだ。

■5■父と子と聖霊の「三位一体」を主張するキリスト教は、「3は1である」という紛うかたなき男性的世界観だった。一方女性的な「4は1である」というマリア・プロフェティサの系譜の秘教的世界観は極度に異端視され、非キリスト的なだけでなく非科学的であるとされて、近代科学的世界観側からも弾圧され退けられていった。以降前者的な科学的世界観が表で拡大し、後者はより背後に潜行して行った。

■6■そして20世紀初頭には量子物理学者ウォルフガング・パウリと心理学者カール・ユングの間で、共通無意識または元型としての「数」という捉え方も含めて、再びこの3と4についての問題を扱われている。自分は「3も4も」であると言ったパウリは、原子内の電子を表すにはそれまでの3つの量子数に、スピン磁気量子数として後に確定されるもう1つの量子数を加えた4量子数が必要であると主張した。

■7■3と4問題に関しては日本人にとって3は合理主義ではなく、4も神秘主義ではなかった。日本は西洋や中国ほどには数そのものに性別を同定して乗せるには至らず、偶数・奇数についても慣習的に縁起の良しあしが残る程度である。3と4の和から7が生じ、積から世界を閉じている12が生じ、また3と4から正4面体が顕現するという表現をしても、そこに陰陽や男性女性原理を見る必要がないのである。

■8■量現代科学では1と2から3と4に進む時、虚数iを念頭に置くことで4値として捉えられ、中心のOから単位円を想定することで複素空間に回転を見ることができるようになった。その根本的な意味はさて置いても、計算上は現象を記述する上で整合性を保つことができるのである。1,i,-1,-iの4値における相互の対称性と文脈の中で、今後いかに数に意味と生命を与えることができるのだろう。

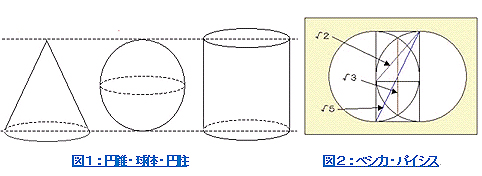

■9■単純な数比はいたるところに顔を見せる。まずは1:2:3から見ていこう。立体に関しては、多くの言葉を連ねた説明より視覚的に提示した方が分かりやすいだろう。上図1は底面と高さが同じ円錐・球体・円柱を示したもので、体積比は1:2:3になっている。この3立体の真上から光を投射すればその影は全て同じ大きさの円となり、また真横から投射すれば影はそれぞれ3角形、円、正方形となる。

■10■球体の投影図は円である。上図2は半径を共有するよう重ね合わされた形の2つの円で、ベシカ・パイシスと呼ばれている。√1と√4はそのまま最初の実数の1と2なので、この原初的な幾何学形状には1,2,3,4,5の平方根が全て見て取れる。数自体には固定した意味はないが、その本質的な在りようから√2は「発生」、√3は「空間の形成」、√5は「再生または成長」と意味づけられている。

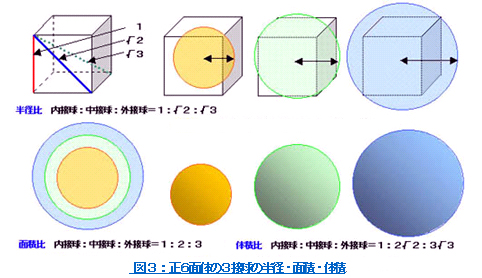

■11■直交3軸のどの方向からの投影図も正方形となる立体は正6面体と正8面体だ。先ず一番馴染みのある正6面体から見ていこう。正6面体の1辺、面の対角線、立体対角線の比は1:√2:√3である。この長さは正6面体の内接球・中接球・外接球の直径に等しい。この3接球大円の面積比は1:2:3である。さらに正6面体の内接球・中接球・外接球の体積比は1:2√2:3√3となる(上図3)。

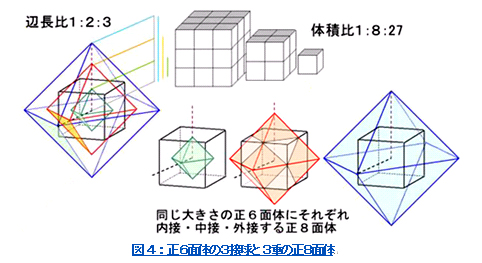

■12■下図4の左図は1つの正6面体に内接・中接・外接する3つの正8面体を重ねて示したものであり、右下図は別々にはなして離して表わしたものである。この3つの正8面体の辺長比は1:2:3となっている。また断面の面積比はそれぞれ2乗の1:4:9であり、体積比は3乗の1:8:27である。図右上は体積比1:8:27が視覚的に分かりやすいように、正6面体のユニット積みで示したものである。

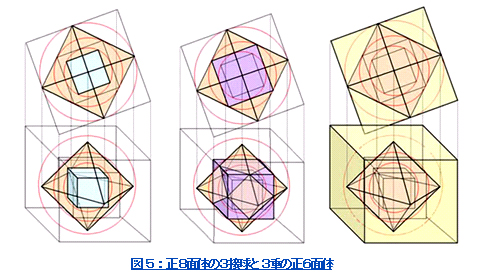

■13■またこれとは逆に、同じ1つの正8面体にそれぞれ内接・中接・外接する3つの正6面体を異なる表現で示したものが下図5である。この3つの正6面体の辺長比は1/3:1/2:1=2:3:6となっている。

つまり逆に言えばこの3つの正6面体の断面積比は1/32:1/22:1=1/9:1/4:1であり、体積比は1/33:1/23:1=1:4.5:27=2:9:54となっているということだ。

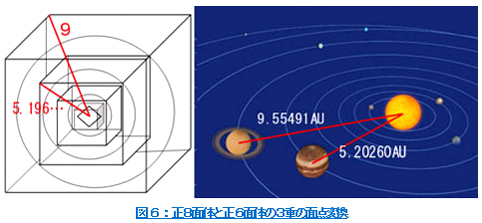

■14■ではこの「正6面体と正8面体の面点変換を繰り返す」という操作をしてみよう。正6面体は面点変換を奇数回繰り返すと正8面体となり、偶数回繰り返すと正6面体に戻る。正6面体の面点変換を5度繰り返すと3重の正6面体ができる。下図6左は3重の正6面体を表している。一番内側の正6面体の外接球半径を1とすると、2番目の外接球半径は3√3=5.196…となり、3番目の外接球半径は9となる。

■15■面点変換できる正8面体と正6面体の双対関係は、単なる象徴を超えて根源的な諸関係が顕現したものでもあるので、様々なものの同型対応モデルとして重ね見ることができる。3重の正6面体のうちの一番内側の外接球半径1を、地球と太陽の平均距離、すなわち1天文単位と重ねてみるとどうなるだろう。2番目の外接球半径は3√3=5.196…であり、木星公転軌道の平均距離5.20260AUに近似している。

■16■また3番目の正6面体の外接球半径は9だが、土星公転軌道半径の平均距離は9.55491AUである。この数値間には誤差があるが、あえてすり合わせようとすれば土星の近日点9.021

AUに目がとまる。9は10進法最大の1桁の数でもある。また土星の軌道直径19AUという数は20進法最大の基数詞である。木星は第5番惑星であり土星は第6番惑星だが、近代までは土星が最遠惑星だったという事実も興味深い。

■17■外惑星の公転周期にもシンプルな関係が見て取れる。天王星、海王星、冥王星の公転周期比は30688.49日、60182.42日、90505.55日だ。年で表すなら84.02年、164.77年、247.8年で、これらはほぼ1:2:3である。また土星、天王星、海王星、冥王星の軌道長半径を天文単位で見ると、9.5549、19.2184、30.1104

、39.5399でほぼ1:2:3:4になっている。即ち3の次に4が必要になってくるのである。

NUMBER

01-03:1,2,3から数え始めよう

|