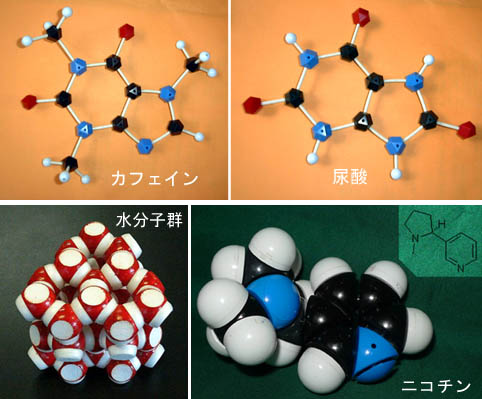

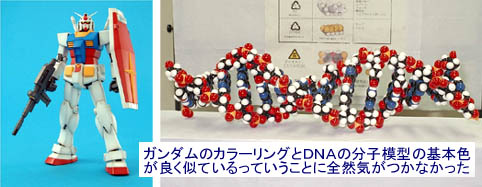

■先日、日本古来の色表現は「白・黒・青・赤」の4色に限られているということ、そしてそれは大相撲のやぐらの4柱にある4つの房の色にも表されているなどと書いたが、今日ネットで分子模型について調べていたら、水素⇒白、炭素⇒黒、窒素⇒青、酸素⇒赤という対応になっているということを知った。

■他色モデルも稀れにあるようだが、市販の原子分子モデルは日本のものに限らず、外国のものも多くはこの色を使っている。改めて言うが、白・黒・青・赤がそのままH・C・N・O、原子番号は1・6・7・8である。接球を介した小正8面体、正6面体、正8・6相貫体の裏、大正8面体の体積でもある。

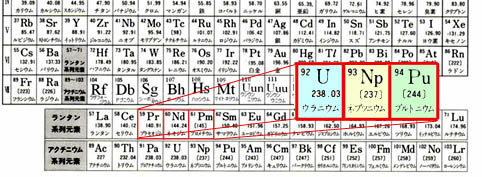

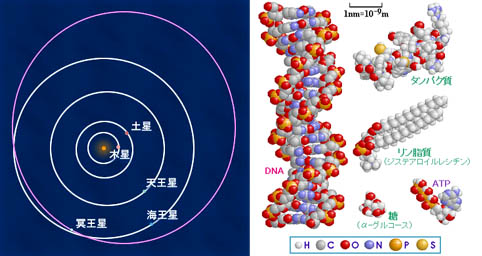

■天王星・海王星・冥王星と原子番号92・93・94のウラニウム・ネプツニウム・プルトニウムが、ある程度恣意的に付けられて定着した名前だが、これらの名前の関係総体が個人的な作為というよりは時代のある種無意識的な総意であるように、この原子(分子模型)の色対応も実に興味深いものがある。

■なおDNAを構成するもう1つの原子である15:Pリンに黄色が対応していれば、これはもう陰陽五行思想などとも確実に対応しているに違いないなどと暴言暴説を捻くり出しそうだったが、幸いにも(?)リンはオレンジ色に対応していて、黄色に対応しているのは結晶が黄色の次の16:S硫黄だった。

■また「この4色はカ←(ア)→オの対称性と、シ→(ロ)←クの対称性の交差でもある」とシンプルに表現したが、これだけでは両端が電磁波の波長が長い赤と波長の短い青の間にある可視光線の色相の諸スペクトル、及び両端が白と黒である灰色明度の諸スペクトルであるという物理的表現に誤解され易い。

■上代日本人の色彩感は現代とは異なっていたというのが国語学の定説なので、もう少しだけ詳しく説明しよう。色彩は色相・彩度・明度という3属性からなるということはすでに述べた。現代の色名は主に色相の差異特性を指すが、実は日本古代では彩度と明度を基本としていたという点に注意が必要である。

■日本古来の「白・黒・青・赤」の4色の背景も実に深い。現代の色彩理論を元に上代の色を語るのは、本質的に本末転倒であることを承知の上で、それでもあえてシンプルに表現しようとするならば、「彩度の大小の極大対が赤⇔青の対であり、明度の大小の極大対が白⇔黒の対であった」ということになる。

■「赤」は彩度が高い鮮やかな状態を表現する語であり、「青」は彩度が小さい色彩を表現する。「赤」<aka>は明るい(bright)と同じ語根であり、「青」<a(w)o>は「淡」<awa>と意味が近く、桃色や水色や灰色も一括して「青」と呼んでいた。蒼、碧とも書き、時には緑色をも指す。

■「白」と「黒」は明度もしくは光量の大小に対応した語で、「白」は上代においては、現代の色の白っぽい(whitish

)よりも、「光輝いた」(shining)に近い原義なのに対し、「黒」<kuro>は光の少ない様、または光の欠如、即ち「暗」(kura)が原義だったと考えられている。

■紅白饅頭や紅白歌合戦や運動会の白組赤組などの赤と白の対は、彩度の大と明度の大という2つの異なった対称軸の優位なもの同士の対だということだ。上代語の「黄」は用例自体が少ないが、彩度の大きい「赤」と明度の大きい「白」の間をつなぐ言葉だったと考えられている。15リンでなく16硫黄か。

====================================================================

■Φ=WHY?氏の情報によると、大和言葉的な語源では「しろ」は「濃い」を意味しており、「濃」しろ⇔「淡」あお、「明」あか⇔「暗」くろ、という対化関係になっているとのこと。また日本語の色を表す名詞の中で「い」を付けただけで形容詞になるのはこの4色だけである。もともと光の濃淡と明暗だったこれら4色が、今では赤⇔青、白⇔黒という交差(キアスム)になっている。

■そしてやはり黄色が単なる赤と白の中間色から5番目の統べる色として立ち現われ確定して行くところに、ペンターブ的な作為や意図を想定できないでもない。またヌーソロジーに興味のあるみらさんのイメージだと、鉛直方向に展開する次元と、平向運動する次元の交差、及び地球の赤道、青道、黄道、白道とも何か関係があるのではとのこと。何にせよ日本人の言語意識場は面白い。

2010.02.23

Tuesday

|