METALOGUE

19920618

☆ 力を出す癖をつける。力は輝きを生む。力は力の門の向こうからやって来る。

M 力の門を開くとは?

☆ 地球から門を抜けて太陽に。

M 地球と言い太陽と言っても、それは意識の在り態の違いですか?

☆ 違います。それは進化です。

M はい。力の門とは?

☆ <ち>が<なみ>になり<なみ>が<ち>になるところ。

<ち>から<みず>になるところ。

M <ちなみ>ですか?

☆ はい、そうです。

M 力の門とは肺や心臓の事ですか?

☆ 違いませんか?

M チャクラの事ですか?

☆ そういう表現もあります。それを開くとは<なみ>です。綴じるのは<かか>です。

M チャクラを開く事?しかしチャクラは幾つもあるのでは?いったいどれを?

☆ かがみを長いみちの力にする事。╋の中心へ。

M 正8面体から正6面体に?

☆ はい。それはみがってなかがみではない。地球になりません。

M すると今や正8面体が地球。では正6面体が太陽?

☆ 違いません。それは<かか>です。

M 相貫する正4面体の中にある正8面体は?するとさらにその中の正6面体を言って

いるのですか?

☆ はい。力は中からやって来ます。違いは外からやって来ます。

M ミクロ方向に統化の奥先があり、マクロ方向に対化の行先がある。

☆ はい。そうです。よりシンプルな方向からが<かみ>です。より複雑な方向からは

<かがみ>です。

M 平面円に投影すると、求心力が<かみ>、遠心力が<かがみ>。

☆ です。

M その円に内接する正方形(正6面体の投影)が<かみ>、外接する正方形が<かが

み>そしてその円とおなじ周長の正方形が<かが>。

☆ はい。

M ところで内と外はリバーシブル、かつ外接と中接と内接は横ずれ交代が可能、とい

う見方をすると正8面体−正6面体はループを作りますね。そしてそのループに直

交する関係がベクトル平衡体と正6・8相貫体。

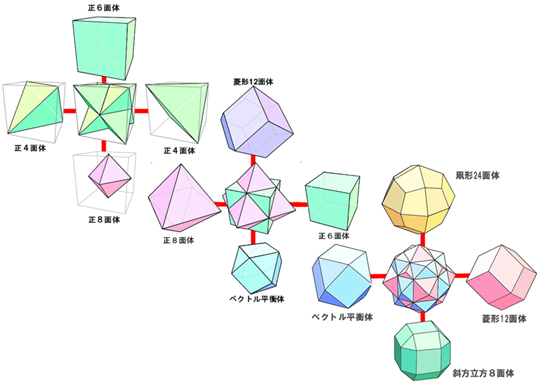

【構造概念図1】

(A) 正8面体(2つの正4面体の重複部分)

(1)

↓

↓

/ \

正4面体(仮に実)

正4面体(仮に虚) (2)−(3) ※2と3は

↓

↓ \ /

双対関係

星形8面体 stellated octahedron

(4)

↓

↓

正6面体(2つの正4面体の8頂点からなる)

である。 (5)

(B) 立方8面体cuboctahedron (C)

20・12面体icosidodecahedron

↓

↓ ↓

↓

正8面体←←(A)→→正6面体

正20面体 正12面体

↓

↓ ↓

↓

正8面体と正6面体の相貫体

正20面体と正12面体の相貫体

↓

↓

菱形12面体

菱形30面体

この右上の【構造概念図1】(1)〜(5)は<ア・イ・ウ・エ・オ>に似ている。

☆ それは<かみ>です。

M 相同・相似を見るのが<かみ>。

相対・相異を見るのが<かがみ>。

・・・しかし無理に当てはめるなと?

☆ そうでなく、今はまだ観念的にしかしていない。いずれ実感として分かります。

M はい。では今はそれを置いておきます。

上の図の構造(A)は構造(B)のなかに入れ籠として入ります。しかし(B)は

直接そのままでは(C)の入れ籠にはなりません。つまりそこの接点が見つかりま

せん。黄金分割が鍵だと思うのですが。

☆ そうです。力とは?

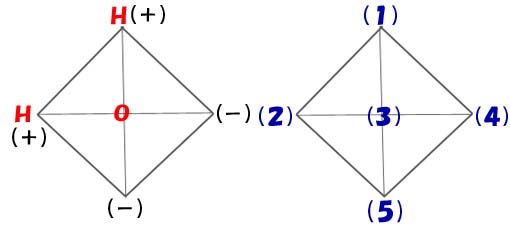

M この(1)〜(5)の構造原型を内接球−中接球−外接球の関係を間に入れて変形

してみます。

【構造外念図2】

(1)

内接球・・・(1) (1)

/ \

/

↑ \

(2)−(3) 中接球・・・(2)(3)(4)

(2)←(4)→(3)

\ /

\ ↓ /

(4)

外接球・・・(5) (5)

↓

(5)

つまり変形後の右の図【構造概念図2】においての関係性は、相貫体(4)を中心

に据えて(1)と(5)が双対関係、かつ(2)と(4)もまた双対関係となる。

言い換えれば(1)は(2)と(3)に対化し、それの等化により(4)が生じ、

その結果として(4)の新たなる対化の一方(1)に呼応する形でもう一方(5)

が現れ、かつ(1)と(5)は(4)において再等化される。

これはそれぞれの多面体を代入して考えてみればたやすく理解できるのではないで

しょうか?

ちなみに(A)(B)(C)の(5)にはそれぞれ正6面体、菱形12面体、菱形30

面体が入りますが、それぞれの一つの面を見て行くと、みな菱形(正方形は特別な

菱形であると見れる)であり、その直交する対角線の長さの比は1:1、1:√2、

1:φです。

☆ はい。

M この【構造概念図2】をピラミッド形と見ると、(4)はその頂点となります。

さっきの<ア・イ・ウ・エ・オ>で言えば、(4)が<ア>のようですね。

☆はい。

M また【構造概念図2】を正4面体と見れば、(4)がその重心の位置になります。

ところで今、水の分子構造を連想しましたので、少し脱線しますが聞いて下さい。

水の分子は1個の酸素原子Oを重心に置き、2個の水素原子2Hを正4面体の4頂

点のうちの隣り合った2つに置いた形で結合した化合物であると見る事ができる。

(実際はHとOの作る角HOHは104.5度で、正4面体の109.5度とは少しずれる。)

それを図にすると次のようになります。(これは平面図でなく、正4面体を表す。 また、中心はその重心になっています。

右の方の図は比較のために置いて見た【構造概念図2】です。水分子の電荷は図

のように酸素の負電荷はこの正4面体の重心にくるのではなく、水素が占めた2

つの頂点の対の位置にある残りの2頂点にあります。正の電荷は水素原子の位置

する2頂点にあります。したがって水の分子は4つの電荷が対象の位置にあるの

で棒磁石と同じような振る舞いをします。(酸素核から各電荷までの長さは0.99

オングストロームです。)

【構造概念図2】において、(2)と(3)の位置に正4面体をもって来ると、

その双貫体である星形8面体が(4)に来ますが、その双貫体の重畳する部分

(内接球に相当)に正8面体があります。これは同一構造における別次元での

展開図であると考えられませんか?

☆ はいるとすると<ながいみち>はもう終わりです。

M ではこれからは<ちかみち>を?

☆ はい。

* * * * *

<自問自答>

◆位置とは何か?

位相空間における反転した視座。

◆比率とは何か?

位置の重畳における実次元(内面)への投影展開。

◆位相空間とは? 外面。

多面体自体が同一のパワースポットで可変、代換可能であったとしたら。

そして各スポットで大きさ(?)の違う同一の多面体が共振共鳴するとしたら。

そのパワースポットがチャクラであったなら?

* * * * *

M わたしは緑が好きです。ずっと好きでした。

☆ 緑は力の色です。力とは<な>です。<な>とは<かか>でない。

<な>とは<なかみ>です。<ながみ>ではない。

M <な>とは多面体では何かに相当しますか?

☆ <な>とは<ちか>です。

M 赤とは?青とは?黄とは?

☆ 赤とは<なか>です。青とは<かか>です。黄とは<ちか>です。

M 黄とは<な>?

☆ はい。

M すると緑と黄とは同値?

☆ はい。同値ですが同価でない。

|