METALOGUE

20090518

M 1つ分かったことがあります。1つの文字(主にひらがな)、1つの音に語義や意

味を対応させていくのではなく、むしろ多数の文字、同じ音を含む言葉を俯瞰総見

する視座から、共通する語義や意味を見るという方向・方法の方がよさそうだとい

うことです。

☆ すみのおです。そう言うことでよいと思います。

M これは左脳的ではなく右脳的な把握なのでは。

☆ そうですね。すみのおのミラーです。姿を体にしていく。

M 姿は体より先にある?

☆ 姿はひがみを火から水にする。ひとはひがたです。ひとはひがみをひかりにする。

M では「す」とは?

☆ すとはひからみずにする力です。

M 手は入力端末でもあり、出力端末でもある。3の構造の中心。

みつまろとすみのおの交差の場。

☆ がんがかんになるところです。

M 反転界面でもある。

☆ 反転界面です。水が火に変わり、火が水に変わる。

M がんがかんになるは、「考えるが観になる」の意も?

☆ どちらともいえます。

M みつまろとすみのおの界面から垂直方向に視座を動かす。

☆ ひがみをひかりに変えるとは、ひがんでいながらひがんでいない視座を得ること。

M どちらからも離れる必要はない。

☆ 愛する道を行く。

M 自らの意思で能動的に選択していけば、それがひかり。

☆ すみのおです。すみのおとみつまろさんが共に肯定的に選択することがひがみを光

に変えることつまりヌースです。

M がとはみつまろがすみのおと共に未来を創るということを失念している状態。

☆ ミラーでない状態です。

M みつまろとすみのおは合わせ鏡であるべき。

☆ そうです。

M そして鏡返し。反転。

☆ それは火から水にすること。

M ルービックキューブの動きとして3次元に落とし込めませんか、反転を。

☆ 姿を変えてみていかなくてはならないでしょう。

M 瞬時の反転を3次元で時間と算段でそれをなぞることはできますか?

☆ ひがみを光にするのですか?

M ひがみを光にすることをひがみの中で展開するのです。

☆ もちろんできます。ひがみを回転で表わすのですか?

M そうしてみたいです。

☆ 未来の科学です。

M 3軸の回転を内部と外部双方から見る必要があるのでは。

☆ あります。

M 内部からとは、この下印の回転の体感を用います。外部からとは、ルービックキュ

ーブやプラトン立体などを用います。

☆ できます。あらかじめ言っておきますが、光の道筋です。

M はい。まずどちらからが良いでしょう。

☆ 先ずは修行ということで、四単位からでしょう。

M 四単位間隔の3軸は前後・左右・上下が個体的・社会的・惑星的と順次それまでを

内包していきます。

☆ すみのおです、火から水です。

M すみのおとみつまろでは逆なのですね。

☆ そういうことです。かみあうとは水を火に変えて行く。

M ルービックキューブを重ねて考えることはできますか?

☆ できます。

M この場合の反転とは、重心と外接球の反転、別の表現をすれば27⇔1ということ。

☆ ひがんでいません。

M 各6面に6色を与えているので、1〜6の数を各面に振り当てたサイコロと同じ面

の個別性を持たせている。そもそも回転とは?

☆ 姿を変えて行く途中のかみあいです。

M 位置の交換の過程。

☆ ひがんでいない位置の変化をひがませてから元に戻す全行程。ひがみとは回転の過

程です。

M その位置を表わす数値の1つが角度。

☆ ひがみの変わり方です。

M ひがみみにも重要な位相や、他との共鳴の位相がある。

☆ あります。

M 回転対称性とはひがみの行程中の自己共鳴の位置。

☆ 姿を愛すること。

M 万物を回転過程と見る視座もある。美とは諸回転と私自身の回転の共鳴する位相関係。

☆ 姿を愛することはひからびていなければできない。すみのおです。ひがみとは火か

ら水を生むことです。

M みつまろが世界を見るとは回転同士のかみあい。

☆ ひがんでいません。

M みつまろの身体の回転とは?

☆ 回転のかみあいを変えている。

M 3軸の回転はそれぞれ異なるかみあい。

☆ すみのおです。かみあうとは?

M 位置関係の交差と変化。

☆ ひがんでいません。科学的です。姿を愛している。

M 前後の回転とは。見ることと見ないこと。前方と後方をひとつながりとしてつなげる。

☆ かみあいます。

M 自分が見ていることを見る視座のウロボロス的回転。

見えるもの全てを愛することは、見えないもの全てに愛されること。

☆ 姿を変えている。

M 見えないもの全てを愛することは、見えないもの全てに愛されること。

☆ はい。光の道筋です。

M 前後方向の回転とは、愛することと愛されることの全体。

☆ そうです。未来を見つめている。

M 前後方向の回転とは、何よりも先ず個体的である。

☆ すみのおです。ひがんでいません。

METALOGUE

20090519

M 万物を回転と見る視座がある。1日は分かりやすい回転。1年。月の朔望周期。惑

星歳差運動周期。心拍。呼吸。4ビート、8ビート。ワルツ。そしてそれを外から

観察する視座と、自らも含まれる位置。

☆ すみのおです。ひとびとは?

M ひがみとは内部からの視座。ひかりとは外部の視座。

☆ 回転に対するですね。ひからびているといないでもいいです。

M 回転への干渉・交差もまた内部からと外部からがある。

☆ そうですね。

M その多重性は置いておいてシンプルに表現すると、干渉により回転は変化するとし

て、自己干渉か他者干渉か。そのどちらにも美を見ることができるが、ひがんでい

なければひをびとみることができない。美を見るにはむ、その外にいる自分がなけ

れば為せない。

☆ ひがんでいないとは?

M ヌースです。

☆ ひからびていない。

M ぬーす的視座からは何らかの精緻な高次対称性構造としか見えない。

☆ はい。ひからびている時だけ美が見て取れます。

M 自意識ではなく他意識(共に意識ではあるけれど)が「美」を見る。意識がない時

は美も火もない。

☆ 自我意識がなければですね。

M 自我を超えた意識は美も火もあるけれど、さしたる問題ではない。

☆ すみのおには美も含めたみつまろさんは問題です。

M 見るということ。意識を向けるということ。そしてそうでないこと。これは前後方

向の回転の正逆方向。

☆ 火から水へとは1つから3つです。

M 見える領域、見えない領域、見る視座および主体。

☆ いいえ、最後の視座は見ることの未知数です。

M 見える領域、見えない領域、見ることの未知数…。つまり新たなる回転の生じうる

未知領域。

☆ そういう価値観でいいです。

METALOGUE

20090520

M 見る主体にとって見ること自体が自らの回転を変える。生を受け死に至るまでを1

つの回転と見ると、その回転自体が意思や意識なく転じ行くのであれば、それは無

機的である。生物であれば先ず光(もしくはその代用物)を浴びる。そこに知覚が

生じ、意識が生じ、能動的に知覚しようとする志向性が生ずる。生物が生きること

の回転方向が前後。生命の内部回転の重積と記憶が時の感覚を生じ、未来と過去の

方向を前と後と判ずる。

人間の意識する3軸。別個に分解してすることは不可能だが、あえて表現すれば前

後方向が個体、左右方向が社会、上下方向が地球のレベルに対応する回転であると

解析できるだろう。個体において感覚器官の集中している方向を前方と呼ぶ。構造

的に前に進むようにできているのではなく、生体が自然に進む方向が前であり、感

覚器官が能動的に近くしようと志向する方向が前なのだ。見る方向が前方であり、

見えない方向が後ろとなる。

地球に限らず惑星や衛星の表面に立てば、体の中心軸はその天体の中心方向を向く。

重力によって生じる体液圧力差によっても上下方向が分かる。大地に接する方向が

下方であり、頭のある方向が上となる。頭上足下。ジャンプしても地表に落下する

ので、上下方向の空間移動には大きな制限がある。生物学的由来からの前後方向に

対して、この上下方向は惑星由来のものなので、個人を超えて他者と共通共有のも

のである。

上下方向が共通である個人と個人の関係から左右の違いが意識される。対面して向

き合った時は互いの左右が逆になるのに、共に同じ方向を向くと左右は同じになる。

1人称と2人称に対する3人称のように、共通概念として社会的に決定したものが

左右。幼児はよく靴を左右逆に履く。この鏡像対称性における左右を宇宙人に対し

て説明するのは難しいと言われるが、その軸の一方を社会的に決めれば必然的にも

う一方も定まる。

M 3軸の回転を考えるのは今は難しいのでしょうか。

☆ いいえ未来を見るには未知数を見ていかなくてはなりません。

M 3軸の解釈がまだ甘い。

☆ そうでない。未来につながるにはがんからかんへの見方をする必要がある。

M さらなる回転軸を見出す方向に進まなければならないということ。

☆ そうすることでかがみを見つけられます。

M 見ている者と見られているものとの回転。反転。位置の交換。第4の回転対称軸。

それはどこに見出すか。手の上で情報の送受コミュニケーションが為されている。

この時の手は回転対称軸なのではないか。対称軸と言うと線のイメージがあるか、

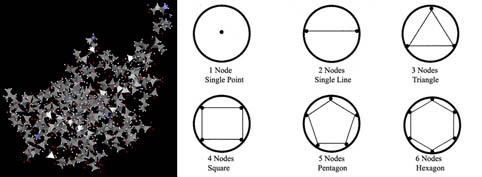

2点の成す線の界面は点、3点の成す面の界面は線、4点の成す胞の界面は面。

ならば5点の成す回転の対称軸、界面は胞であろう。

☆ そういう捉え方もあります。

M 生命体の今という意識は回転の断面であり、常に対称軸なのでは。

☆ 姿を変えている。姿とはひがみの未知数です。

M 手がコミュニケーションの2者を交互にひっくり返してなしている。円周率πの3

乗≒31。これは5重対称性を有する正12面体、正20面体の回転対称軸の数です。6

+10+15=31。

☆ 姿の未来です。

M 4値論理とペンターブシステムを念頭に置いて5重対称性を考えると4の正4面体

数は20。自然対数eの3乗≒20。

* * * *

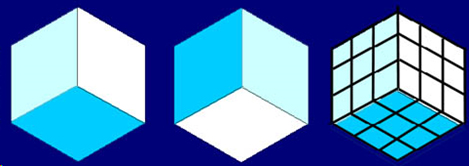

M 平面に描かれた正6面体は、見方によって中央の頂点部分が手前に凸とも奥に凹ん

でいるとも見える。もちろん実際は平面だから凹凸はないのである。そこで私はル

ービックキューブを手に取り、同様のことを試みてみた。もちろん3次元立体なの

で最初から立方体頂点は手前側に凸であるのだが、それを意識的に反転して見てみ

ようとしたのだ。奇妙な話だが、片目をつむってやれば、手前の最凸部を最奥凹部

として見ることは案外簡単にできてしまう。

立体裸眼視もしくは3Dアートというものがある。交差法もしくはと平行法で両眼

視差の焦点を意識的にずらして、平面画像を立体的に見るというあれだ。この立体

裸眼視の最中に目の前の画面を少しずつ回転させてみたことがあるだろうか。ある

角度まで来ると立体的に見えていた画像が崩れてしまう限界角度がある。ルービッ

クキューブの凸部と凹部を進展視しつつ、こちらの視座をずらしても似たような感

覚を受ける。早すぎると崩れてしまう。

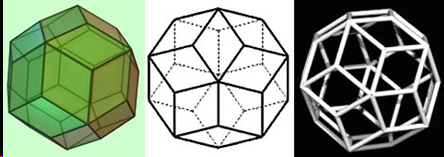

菱形30面体という立体がある。正12面体や正20面体と同じ5重対称性を有する立体

だ。この立体を知らない人や、実際に手にとってみたことがない人はもちろんだが、

その特徴をよく知っていている人でも、平面上に線だけで描かれたこの立体を見る

と、時として凹凸を成す正6面体の塊か、ペンローズタイルのパターンのように捉

えてしまうことがある。私たちの空間を見る目が正6面体が内包する直交3軸に馴

染み過ぎているからだろうか。。

人間の知覚がそのように錯覚しやすいのであれば、それを逆手にとって、通常見え

ている私たちの3次元的な立体の認識能力…もしくは人間型ゲシュタルト…を揺ら

してみることもできるのではなかろうか。ということで最初に戻ろう。のっぺらな

正6面体でもいいのだが、せっかくだから3×3×3の升目の入ったルービックキ

ューブを手に取り、最先端部を意識的に歳奥部へとひっくり返すのだ。最初は片目

で、そして次は両目を使いながら。

ひっくり返すと言ってもあまり役に立たないスプーン曲げのように実際に物理的に

変形させるのではない。錯覚しやすい私たち人間の視覚認識を、自分自身の意思で

能動的に錯覚させるのである。この操作は思い込みの激しい人の方が得意で、論理

的で概念操作が得意な人の方が苦手なのかも知れない。ただ普通に見えているこの

世界自体もまた錯覚の一部でありうるという発想へつながれば、世界の見方を能動

的に変えられるかもしれない。

ただし急激にのめりこむのは宜しくない。3Dアートを見ながらその絵を回転しす

ぎると気持ちが悪くなるように、ルービックキューブに限らず、直交3軸がメイン

のビルディングや部屋の隅3次元の物体の凹凸を反転させながら自分の視座や視角

を急激に変えたりすると、やはり気分が悪くなる可能性があるので注意が必要であ

る。まあこんな真似をする人もいないだろうが。見方を変えれば見え方が変わるに

もいろいろなあると言うことだ。

ひっくり返すにもいろいろある。地球の曲率をひっくり返せば地球空洞説のような

ペルシダワールドになるし、太陽を挟んでDNAの2重螺旋をイメージしながら地

球の位置をひっくり返せば、惑星クラリオンの世界にもなる。問題はそのどちらをも

等距離に見る視座があるかないかということから始めなくてはいけないのだろう。

”I am another yourself.”という言明でなされている、その反転の道筋をトレー

スすることも怠ってはならない。

|